Là où la mort est belle comme un oiseau saison de lait

A. Césaire, Prophétie.

… Belle comme un oiseau saison de lait… cette parole d’Aimé Césaire a toujours bercé mes rêves. L’oiseau saison de lait, c’est le petit oiseau qui naît au printemps de la vie, c’est le colibri, si cher au poète.

… Belle comme un oiseau saison de lait… cette parole d’Aimé Césaire a toujours bercé mes rêves. L’oiseau saison de lait, c’est le petit oiseau qui naît au printemps de la vie, c’est le colibri, si cher au poète.

Ce vers, pour moi paré des vertus d’un talisman, me sert d’ouverture lors de toutes mes lectures, causeries, conférences, devant un public sensible à la caresse des mots. Je ne commençais jamais une causerie ou conférence sans avoir au préalable téléphoné à Joëlle, la fidèle dame de compagnie du poète pour lui dire : « Joëlle, je parlerai d’Aimé Césaire, tel jour à telle heure, heure de Martinique » Et Joëlle de prévenir : « Monsieur, René Hénane parle de vous, en ce moment, à tel endroit ! » Et le poète d’acquiescer – C’était si bon, ce moment de communication des consciences !

Aimé Césaire, n’est plus. Il est « là où la mort est belle dans la main comme un oiseau saison de lait »

Ma rencontre avec Aimé Césaire : Nommé directeur du service de santé aux Antilles Guyane, je débarquai à Fort-de-France en septembre 1986 avec, démarche immédiate, ma visite de courtoisie aux autorités. Monsieur le Député-maire était en métropole, à l’Assemblée nationale. Je fus reçu par Pierre ALIKER, mon aîné et mon confrère, l’Homme en blanc, qui me fit le meilleur accueil. Je fus frappé notamment par la passion avec laquelle il me parla de son ardeur de médecin hygiéniste et épidémiologiste quand, avec son ami, devenu mon grand ami, le si regretté Robert ROSE-ROSETTE. Tous deux sillonnaient les terres de Martinique, luttant contre les moustiques et le paludisme, asséchant les marais, luttant contre les endémies, la dengue, le typhus et mille autres maux et ambiances délétères qui accablaient l’Île. La Martinique doit à ces deux hommes son éclatante santé actuelle.

À son retour, Aimé Césaire me reçut avec son habituelle courtoise bonhomie. Conversant avec un toubib, il devait s’attendre à un échange d’austères considérations de santé publique. Et bien non ou si peu ! Nous parlâmes poésie, de sa poésie, ce qui d’ailleurs le surprit ! Un point de détail me frappa. Il me décrivit en détail, fixé sur un mur de son bureau, le plan de Fort-de-France, datant du 17ème siècle, le plan du gouverneur de l’époque, le comte de Blénac. Et il me dit : « regardez cette ville, géométrique, toutes ces croix qui la divisent – c’est ça l’architecture coloniale, alors que nous avons besoin du contact profus, du contact qui rassemble… » Cette remarque me donna l’explication de « cette ville plate, étalée, trébuchée de son bon sens, essoufflée sous son fardeau géométrique de croix éternellement recommençante… » (Cahier…) Ce fardeau géométrique de croix, ce sont les multiples carrefours en croix de la ville.

À son retour, Aimé Césaire me reçut avec son habituelle courtoise bonhomie. Conversant avec un toubib, il devait s’attendre à un échange d’austères considérations de santé publique. Et bien non ou si peu ! Nous parlâmes poésie, de sa poésie, ce qui d’ailleurs le surprit ! Un point de détail me frappa. Il me décrivit en détail, fixé sur un mur de son bureau, le plan de Fort-de-France, datant du 17ème siècle, le plan du gouverneur de l’époque, le comte de Blénac. Et il me dit : « regardez cette ville, géométrique, toutes ces croix qui la divisent – c’est ça l’architecture coloniale, alors que nous avons besoin du contact profus, du contact qui rassemble… » Cette remarque me donna l’explication de « cette ville plate, étalée, trébuchée de son bon sens, essoufflée sous son fardeau géométrique de croix éternellement recommençante… » (Cahier…) Ce fardeau géométrique de croix, ce sont les multiples carrefours en croix de la ville.

Autre moment fort : L’inauguration des rues Alain Jovignac et Étienne-Montestruc, à Fort-de-France, en novembre 1987. La mémoire d’Alain Joviniac fut honorée, jeune garçon qui mourut tragiquement au cours d’une manifestation. Je rendis visite, à cette occasion, à la famille Joviniac et l’assurai de ma tristesse et de ma compassion.

Suivit l’hommage à mon ancien, le médecin-colonel Étienne Montestruc, fondateur de l’Institut Pasteur, à Fort-de-France et qui passa 30 ans de sa vie, consacrés à la lutte contre la lèpre et autres endémies, en Martinique. Je prononçai le discours d’hommage à sa mémoire et évoquai la vocation de tout temps humanitaire des médecins des armées, obéissant à notre devise Pro Patria et Humanitate et à la fameuse adresse de notre illustre Ancien, le Baron Percy, chirurgien en chef de l’Empereur Napoléon, s’adressant aux jeunes chirurgiens de la Grande Armée :

« Allez où la Patrie et l’Humanité vous appellent. Soyez-y toujours prêts à servir l’une et l’autre avec ce dévouement intrépide et magnanime qui est le véritable acte de foi des hommes de notre état »

En effet, le médecin des armées ignore l’ami ou l’ennemi, le riche ou le pauvre, le seigneur ou le serf, le maître ou l’esclave. Il ne connaît que l’homme que la souffrance accable.

Monsieur Aimé Césaire, présidant la cérémonie, vint à moi, à l’issue, et m’interrogea longuement sur le Baron Percy et sa célèbre adresse aux médecins. Il me dit combien il l’appréciait car elle répondait à ses propres intimations profondes d’universelle fraternité.

À cette occasion, je dois relater l’anecdote du discours prononcé par le Dr. Pierre Aliker, anecdote qui me plut tout particulièrement et dont j’appréciai à la fois l’humour et la profondeur : Écoutons-le :

« Montestruc a été un bienfaiteur pour notre pays et c’est pourquoi la Municipalité de Fort-de-France a décidé de donner son nom à une de nos voies. Il avait été envisagé d’abord de débaptiser la Route de la Folie qui passe devant le préventorium et de l’appeler rue MONTESTRUC. Mais j’ai objecté qu’il n’y a certainement pas beaucoup de villes au monde ayant une route de la Folie et de tout ce qu’elle représente. La Folie ? N’est-ce pas la voie ouverte à la concrétisation, illusoire il est vrai de tous les rêves les plus fous ?… n’est-ce pas ce grain de folie qui donne de la fantaisie à l’existence la plus morne… Non, on ne débaptise pas la route de la Folie. »

Oui, Pierre Aliker. Vous aviez raison ! Gardons cette Folie ! c’est pour cela que nous l’aimons, la Martinique !

Cette rencontre avec le poète fut pour moi une grande leçon de vie, la preuve la plus éclatante qu’une harmonie ne se révèle et ne s’installe que par le contact direct. Ma passion, toujours aussi vive pour l’œuvre césairienne, s’alluma lors de la rencontre avec l’homme. Fervent amateur de poésie, j’avais lu le Cahier d’un retour au pays natal, frappé par son étrange éclat, mais aussi troublé par son énigmatique aspect. Je n’avais jamais lu quelque chose de tel. Le médecin eut un sursaut en découvrant l’emploi opulent de mots de la médecine et surtout de leur métamorphose poétique: … Antilles grêlées de petite vérole… les fleurs de sang… pustules tièdes… ses au-delà de lèpre… son sang impaludé… complicité de son hypoglosse… prurits… urticaires… scrofuleux bubons… alexitère… l’éléphantiasis… le petit soleil qui toussote et crache ses poumons… mots de sang frais… érésipèles… paludisme… membrane vitelline… chalasie des fibres… taie d’eau morte… race rongée de macules… scrofules… squasmes et chloasmes… indice céphalique… plasma… l’affreux ténia… etc.

J’interrogeai Aimé Césaire : « Monsieur, d’où vous vient cette connaissance des mots de la médecine. Êtes-vous médecin, biologiste ? » Son rire me répondit : » Non, Hénane, je ne suis pas médecin, ni biologiste, pas même scientifique… Je suis un pur produit des humanités, comme on disait autrefois… Mais, enfant, je voyais autour de moi toutes ces maladies et entendais leur nom. Je voyais les éléphantiasis, le pian, la tuberculose, la lèpre, les peaux rongées par le mal, le paludisme… J’étais curieux et je me plongeai dans les dictionnaires, les encyclopédies. Heureusement, toutes ces maladies ont disparu et la Martinique est saine… »

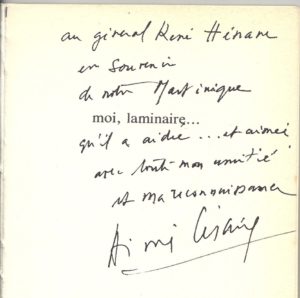

Je me plongeai donc à corps perdu dans la poésie césairienne et butai contre son impitoyable hermétisme. Je me souviens, interpellant mon excellent et si regretté ami, Raymond Relouzat, professeur agrégé de grammaire : « Raymond, explique-moi Césaire !!! » Et Raymond me prêtant des livres et m’ouvrant les yeux sur la symbolique de cette étrange poésie. Il intervint auprès d’Aimé Césaire et m’offrit un exemplaire – combien précieux – de Moi, laminaire… dédicacé de la main du poète :

Aimé Césaire et la mystique de l’arbre – plus qu’une mystique, une communion charnelle avec le bel arbre nu ! une véritable fascination amoureuse … bel arbre immense… (poème Naissances, Corps perdu). Je l’entretenais de cette passion charnelle. Il ne s’en cacha point et me dit :

« Vous savez, Hénane, tous les matins, avant de partir à la mairie, je vais caresser les arbres de mon jardin, voyez là-bas. Ça me donne de l’énergie pour toute la journée ! »

le zamana de l’anse Céron

Sa connaissance de la botanique était prodigieuse. Aimé Césaire nous reçut, Françoise Thésée et moi, et nous en vînmes à parler des arbres. Je lui racontai combien j’étais impressionné par le saman (ou zamana) que l’on peut voir à l’habitation Céron, près de l’Anse Céron, au nord de Saint-Pierre – arbre d’une taille et beauté qui tiennent du prodige, des branches immenses – pour moi, le plus bel arbre de la Martinique – l’un de ces arbres dont le poète dit : « Ce sont les derniers lutteurs fauves de la colline » (Poème Espace-rapace – Comme un malentendu de salut). Je lui parlai aussi d’un autre arbre impressionnant que j’avais remarqué au centre de la place de l’Abbé Grégoire, à Fort-de-France. Et Aimé Césaire me répondit aussitôt : « Ah ! oui, c’est un Enterolobium cyclocarpum. C’est moi qui l’ai planté, il y a déjà longtemps » Je restai stupéfait devant une telle mémoire et une telle érudition.

Ma rencontre avec le Poète et l’amitié fraternelle dont il m’honora, me révélèrent le trait majeur, le trait unique qui marquait de son sceau son action et sa vie : l’amour éperdu qu’il portait à sa terre, à son île, à son peuple. Cet amour revêtait la forme d’une pulsion quasi mystique, masquée par l’apparence d’une courtoise réserve, d’une attitude retenue – amour charnel à sa glèbe natale, amour crié, chanté, balbutié, imagé, à longueur de poème, à longueur de parole.

Une anecdote révélatrice : je travaillais à la construction du glossaire des termes rares qui émaillaient sa poésie, quand je butai sur un mot étrange, énigmatique, presque patibulaire, relevé dans son poème Soleil safre (Moi, laminaire…) : le mot parakimomène :

… à la gorge nous remonte

parakimomène des hauts royaumes amers

moi

soleil safre…

Perplexe, je me lançai à la recherche de l’identification de cet étrange vocable, handicapé que j’étais par mon ignorance gréco-latine – des semaines, des mois à fureter dans les dictionnaires les plus pointus, les encyclopédies les plus savantes, interrogeant mes amis universitaires : aucune trace du parakimomène. Dépité, une seule solution me restait : interroger Aimé Césaire lui-même – sait-on jamais ? Pris d’audace, je lui téléphonai :

« À l’aide, mon cher Maître ! je n’arrive pas à trouver votre parakimomène. De quoi s’agit-il ? – j’entendis son rire amical – cher Hénane, c’est facile, du grec parakoïmomenos qui veut dire dormir à côté. À la cour des empereurs byzantins et ottomans, le parakimomène était le grand Vizir, le grand Chambellan, appelé à l’honneur de dormir à même le sol, au travers du seuil de la chambre du souverain. Il fallait donc lui passer sur le corps pour l’atteindre – et Aimé Césaire ajouta, toujours avec un grand sourire – voyez-vous, je suis le parakimomène de la Martinique »

Tout était dit : sa Martinique, corps et âme.

Oui, Aimé Césaire, de toute éternité, est là où la mort est belle comme un oiseau saison de lait.