Mémoire d’encrier, maison fondée en 2003 à Montréal par Rodney Saint-Eloi, publie des auteurs originaires de la Francophonie, québécois, bien sûr, mais également africains, antillais, haïtiens, malgaches, sans s’interdire pour autant les traductions. Cet éditeur entend, selon son manifeste, promouvoir la diversité, l’authenticité, les valeurs du vivre ensemble, tout en « confrontant l’histoire, le racisme et les inégalités ». Si son programme dépasse donc la littérature, celle-ci n’est jamais bien loin. En témoignent deux ouvrages récents, la Ballade du Martiniquais Alexandre, œuvre de poésie pure, ou Exil de Raharimanana dont l’intention politique apparaît fécondée par les contes.

° °

°

La Ballade de Leïla Khane d’Alfred Alexandre

La Ballade de Leïla Khane d’Alfred Alexandre

Elle elle s’appelle Leïla Khane

Et la grâce où je l’exile lui donne le courage des vents du large

Nos lecteurs connaissent Alfred Alexandre (né en 1970 à Fort-de-France) essayiste[i], romancier et auteur de théâtre[ii]. Son nouvel opus ne se rattache à aucun des genres précédents. La Ballade de Leïla Khane est en effet un long poème amoureux. Une certaine Leïla s’adresse à son amant, lequel rapporte ses paroles. D’où le rappel incessant de la formule « Leïla dit ».

Leïla promène (ou « balade ») son interlocuteur des îles du Rosaire en face de Carthagène des Indes en Colombie, jusqu’à Santa-Maria au nord du pays, et au-delà jusqu’à Carthage dans l’actuelle Tunisie. Elle ne vient pourtant pas de l’antique Carthage, laquelle a donné son nom à la Carthagène espagnole et par ricochet à celle de Colombie. Comme l’indique l’auteur dans le prologue, son prénom évoque l’héroïne d’un conte arabo-musulman, qui rendit fou d’amour le poète Qaïs au point qu’on le surnomma « Majnoun Leïla » (le fou [d’amour] de Leïla).

Pourquoi Khane ? Selon le prologue le mot signifierait la grâce, « dans une langue oubliée ». Mais pourquoi y est-il orthographié « (K)hane » ? Le mot « hane » existe en français, c’est un terme du jeu de go, un coup en diagonal au contact d’une pierre adverse. Le mot « khan » existe aussi : il désigne un prince (tartare à l’origine). On peut dès lors spéculer sur le choix du nom propre Khane pour la femme aimée ; l’étymologie semble lui conférer une intention plutôt belliqueuse. Comme s’il fallait signifier que derrière les plus doux élans la guerre des sexes ne désarme jamais complètement.

Cependant une autre piste conduit à une interprétation radicalement opposée. Laila (ou Lilly) Khan est une chanteuse pachtoune pakistanaise. Or celle-ci s’est produite récemment en Tunisie – et sans nul doute à Carthage ! – dans des concerts dont l’intention affichée était de promouvoir la paix…

Alexandre est-il lui aussi amoureux de sa muse jusqu’à la folie ? On ne saurait le lui souhaiter. Le fait est en tout cas qu’il trouve de bien belles formules pour évoquer les « tendresses d’îles blotties en archipel », « les corps amoureux qui continuent de s’aimer longtemps encore après l’absence », ceux qui « dorment penchés sur l’horizon » ou encore « le grain salé de sa bouche posé sur mon épaule comme une pépite éclose de l’air marin ».

Le « dit de Leïla », destiné aussi bien à être déclamé sur une scène qu’à la lecture recueillie qui convient d’ordinaire à la poésie, frôle parfois l’érotisme cru :

« Leïla dit que le soir les îles dansent le ventre nu

près des hôtels où une jeune fille qui lui ressemble aguiche ».

D’autres fois, on est arrêté par un verset dont la syntaxe torturée interpelle :

« Leïla dit que ce n’est pas le vent qui les pousse

c’est la vie qui veut boire l’océan

et son goût somnolent les errances

et le temps des nomades

devançant les climats où aucune pluie

ne barre l’horizon du voyageur ».

Avec Leïla Khane, Alexandre a trouvé un ton très différent de celui de ses romans et de son théâtre. Sa première tentative en tant que poète apparaît incontestablement comme une réussite. On ne sait trop à quoi la comparer. Nous vient d’abord à l’esprit – même si la trame narrative est toute autre – le récit en prose poétique de Laurent Gaudé intitulé Salina, les trois exils. Trois exils comme les Islas del Rosario, Santa-Maria et Carthage sont trois dans la Ballade de Leïla. Et peut-être est-ce simplement une coïncidence mais le mot « exil(e) » est bien présent dans les deux vers mis en exergue.

Alfred Alexandre, La Ballade de Leïla Khane, Montréal, Mémoire d’encrier, 2020, 56 p., 12 €.

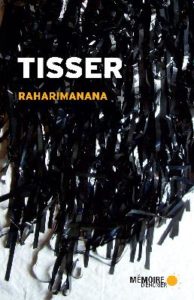

Tisser de Raharimanana

Raharimanana, né en 1967 à Tananarive, est déjà l’auteur d’une œuvre abondante, roman, poésie, théâtre, essais, chez divers éditeurs. Il publie pour la première fois chez Mémoire d’encrier.

Tisser, quoique composite, se présente à première vue comme un « essai » à ranger dans le genre aujourd’hui prolifique des écrits « décoloniaux ». Si le Discours sur le colonialisme de Césaire (1955), ancêtre de cette littérature, n’est pas cité, le poète martiniquais est bien présent par une longue citation de Moi, laminaire (1982) – « J’habite une blessure sacrée… » – qui donne le ton du livre. La conviction de l’auteur, exprimée tout au long du livre, est résumée ainsi : « le système colonial, père du système capitaliste » est un « ogre » qui commence par dévorer les peuples colonisés avant de s’attaquer à ses propres enfants (p. 87).

Si ce livre n’avait que cette thèse à défendre, on attendrait, au-delà des pétitions de principe, de véritables démonstrations, une présentation plus équilibrée, mais comme l’indique le titre, Tisser se veut d’abord un appel à la « révolte » (p. 54) qui mettra fin à toute violence.

« Je ne veux pas de cette laideur des corps meurtris. Je ne veux pas marcher avec la violence. Je veux m’épandre toujours dans la magnifique douceur, Je veux garder l’innocence. Je veux garder la légèreté » (p. 22).

Il s’agit donc de tisser de nouvelles relations entre les humains (il serait intéressant de rapprocher ici l’auteur non de Césaire mais de Glissant), sachant que, selon Raharimanana, toutes les chances d’une vie meilleure reposent désormais sur les femmes : « Nulle société ne pourrait survivre à ce système [capitaliste néocolonial] sans reconsidérer la place de la femme ».

Présentée ainsi, la pensée de Raharimanana paraîtra sans doute un peu courte, mais l’intérêt du livre est bien moins dans les thèses qu’il entend défendre que dans ce qui les illustre magnifiquement (à défaut de les démontrer). Puisant en effet dans la riche mythologie malgache, l’auteur nous fait partager un univers de contes et de légendes : depuis la création du monde par Ralanitra-Nanahary, le Ciel, principe mâle secondé par Ratany, la Terre, principe femelle, jusqu’à l’invention de l’agriculture et de l’élevage. On retiendra particulièrement, puisqu’il s’agit ici de tissage, comment le premier homme fut vêtu par une fille du Ciel avec du fil d’araignée, comment l’aiguille fut perdue au fond d’un puit, comment l’homme plongea pour la retrouver et dut échapper aux maîtresses des eaux, comment la première femme put alors utiliser les fils du ver à soie pour habiller ses enfants. S’il est vrai qu’à un méta-niveau tous les mythes se ressemblent, on s’émerveille de découvrir sous quelle forme ils se sont forgés sur l’Île Rouge de l’Océan Indien.

Filant la métaphore, Raharimanana se réfère au faso dan fani, le pagne tissé par les femmes burkinabè sur des métiers traditionnels, et remis à l’honneur par Thomas Sankara, pour appeler les peuples d’Afrique à renoncer au costume occidental (qui oblige à « porter sur sa propre peau l’aliénation », p. 84). Plus encore, il appelle à la constitution d’une société panafricaine de « sachants » (et non de savants) qui, tels le tisserand qui prend du recul pour juger l’avancement de son travail, sauront « sonder en profondeur et en connaissance, en connaissance et empathie les réalités et les désirs du continent, des personnes qui travaillent la question de la reconstruction, des personnes capables d’échapper à l’urgence du présent, qui savent se gérer de l’émotion que suscite la confrontation au spectacle de la pauvreté, qui persévèrent dans leurs actions sans dépendre de la reconnaissance des uns et des autres » (p. 85).

Que dire de plus, sinon former des vœux pour que l’appel de Raharimanana à ses frères soit entendu ?

Raharimanana, Tisser, Montréal, Mémoire d’encrier, 2020, 96 p., 14 €.

[i] https://mondesfrancophones.com/espaces/caraibes/la-part-intime-de-cesaire-un-essai-dalfred-alexandre/

[ii] https://mondesfrancophones.com/espaces/periples-des-arts/theatre-martinique-le-patron-dalfred-alexandre/