Seules sur scène, ou en duo, elles assurent le spectacle, assument leurs désirs et leur féminité, ne craignent pas de dire l’endroit et l’envers des choses, dans la douceur ou la force, l’ironie ou la violence, la gravité ou l’humour. Elles, les femmes, ne craignent pas de dénoncer ce qui dans la société les oppresse, les accable, trop longtemps les a contraintes à occuper une place dont elles ne veulent pas, dont elles ne veulent plus ! Elles, les femmes, font entendre leur voix, et on ne les fera pas taire…

Rebota rebota y en tu Cara explota

Comment, en effet, obliger à se taire la catalane Agnès Mateus, qui par sa performance, Rebota rebota y en tu Cara explota, prend fait et cause pour toutes ses semblables, dénonçant sans fausse pudeur, sans faire aucune concession au bien-penser ni à la bienséance, le machisme et l’hypocrisie de nos sociétés occidentales ? Récompensée déjà par de nombreux prix, elle voit son spectacle plébiscité en 2020 au Festival d’Almada, ce pourquoi on peut la retrouver cette année sur scène, où elle est saluée avec enthousiasme par un public tant masculin que féminin. Avec une belle énergie, elle stigmatise non seulement les violences faites aux femmes, mais aussi notre passivité et notre indifférence face aux injustices et aux agressions qu’elles subissent.

Agnès Mateus dénonce de façon percutante, quasi viscérale, un état de faits, et pour cela utilise toute une palette d’expressions et de jeux scéniques. Une entrée « néo-pop » où porteuse d’un masque grotesque elle se lance dans une danse érotico-lubrique, nous tire dès l’abord de notre confortable position de spectateur, et nous entraîne dans le sillage, exubérant parfois jusqu’à l’excès, déconcertant souvent, mais essentiel, mais vital, de la performeuse. S’ensuit une séquence où fait mouche son humour impitoyable : revêtue d’une longue robe blanche façon princesse de dessin animée, elle relit les contes et les « Walt Disney » de nos enfances, débusquant l’homme derrière le prince charmant, la manipulation derrière les rêves de petites filles, la soumission aux conventions exigée derrière les promesses de bonheur. Plus surprenante est pour nous, qui ne sommes ni de culture espagnole ni d’Amérique latine, la diatribe menée à l’encontre non de Frida Kahlo, mais de la récupération de l’artiste-peintre faite par les médias, au détriment d’autres figures féminines… lesquelles sont souvent occultées par les hommes, fussent-ils leurs propres compagnons ! Il faut sans doute prendre cette séquence comme un exemple métaphorique de la distorsion des réalités opérée, dans quelque pays que ce soit, par ceux qui tissent et les réputations et les célébrités ! Plus crue et baroque, mais efficace, l’évocation d’un monde qui tournerait non selon les principes émis par Galilée, mais par la force du sexe de l’homme, toujours bandé au petit matin dans une seule direction inchangée…

Cependant le moment le plus intense, qui ne peut laisser personne indifférent, est celui où, la tête enfouie dans la terre, Agnès Mateus nous parle sans mots, sinon ceux du corps, de notre négligence, de notre inaction en ce qui concerne la condition féminine. Celui où debout devant l’écran sur lequel défilent les noms et les âges des fillettes, des filles et des femmes, toutes victimes tombées ces années dernières sous les coups des hommes, elle lance venu du plus profond d’elle-même, son cri de révolte. « Ça rebondit, ça rebondit et ça t’éclate en pleine face », suggère le titre. Comme la pluie de petites balles qui sur la scène s’abattent et roulent jusqu’à nous, la vie plus souvent devrait nous exploser au visage !

Molly Bloom

C’est dans un tout autre registre que Viviane de Muynck porte la Femme au théâtre, et c’est aussi une performance. Dans un long monologue au nom de Pénélope, d’une durée de quatre-vingts minutes et qu’avec Jan Lauwers elle a adapté de Ulysse, l’œuvre de James Joyce, avec pour seuls soutiens sur scène une table et trois chaises, l’une où s’asseoir, deux autres pour figurer la place de deux de ses hommes — mari et amant —, la grande actrice belge nous fait entendre les pensées, les remémorations de Molly Bloom, les réminiscences de sa vie amoureuse, ou plus exactement sexuelle. Car Molly Bloom, c’est d’abord un corps, qui s’exprime et assume ses désirs, qui va au bout de ses besoins physiques : elle le déclare crûment sans craindre ni le poids ni la verdeur des mots, et dans ce jeu de l’homme et de la femme, c’est bien elle qui semble avoir ses exigences et mener la danse. L’histoire commence… Deux heures du matin. Léopold Bloom, un peu ivre, vient s’écrouler dans le lit conjugal, après une journée de dérive dans Dublin. Ce même jour, dans ce même lit, sa femme Molly l’a trompé. Car Molly est infidèle ! Pour le plaisir des sens ! Là est « la portée politique du texte, dans la forme provocante et directe d’aborder la sexualité », déclare la comédienne dans une interview. Elle-même interprétant Molly fait preuve, en dépit de son âge, d’une belle audace à dire, audace à faire aussi, quand par exemple elle dénude son sein à l’évocation des caresses qu’un de ses partenaires d’ébats y a portées. L’humour n’est pas absent, qui fait de l’homme un objet de plaisir attaché au corps de la femme, esclave de son sexe.

Voici un spectacle qui peut s’avérer déconcertant, par son thème et par le foisonnement de la parole, la profusion des anecdotes contées et des sentiments exprimés. Un monologue intérieur, une invitation à un voyage intime et labyrinthique au centre de la femme.

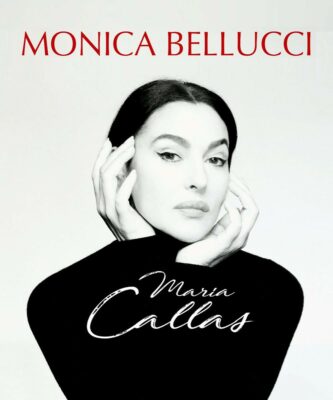

Maria Callas – Lettres et mémoires

Bien différente des deux précédentes est la proposition de Monica Belluci, dans Maria Callas – Lettres et mémoires / Maria Callas – Cartas e memórias, de Tom Volf, responsable aussi de la mise en scène. Ce dernier, qui a dédié sept années de travail à la plus grande chanteuse lyrique du vingtième siècle, dit que, sur scène, une “alchimie” s’est produite entre Monica Bellucci et La Callas. Toute en douceur et retenue, l’actrice nous livre, entre grâce et mélancolie, un florilège des lettres que Maria échangea avec des personnes illustres, autant qu’avec certains de ses proches dont le spectateur ignore le nom. Sous le masque de la diva tremble la femme, vulnérable et fragile. Sous la légende gît la vérité d’une cantatrice, écartelée parfois entre vie privée et vie publique. Une vie sous les feux de la rampe ou sous les débordements de la critique. Une double passion, pour l’opéra qui exigeait beaucoup d’elle et auquel elle a beaucoup donné, pour les deux hommes qui firent avec elle un bout du chemin. La souffrance aussi, dans le désamour et l’abandon venus, et les quinze années de solitude parisienne. Monica dans la robe noire de Callas, mais ici Maria plus que Callas, silhouette élégante sculptée par la lumière et les clairs-obscurs, au bord de l’émotion, s’adressant au public sur le ton de la confidence. On aurait pu la craindre perdue, sur la grande scène du Centre Culturel de Belem à Lisbonne, bien vaste pour un spectacle aussi intime, et pourtant la scénographie fait que l’on se croirait dans le salon de Maria Callas : un canapé sur lequel prendre appui ou se poser, se reposer, auprès le gramophone sur lequel elle écoutait ses propres enregistrements, entre autres musiques, et ce sont eux que l’on entendra, comme un lien troublant entre les lettres dites, un lien qui nous fait remonter le temps.

Bien différente des deux précédentes est la proposition de Monica Belluci, dans Maria Callas – Lettres et mémoires / Maria Callas – Cartas e memórias, de Tom Volf, responsable aussi de la mise en scène. Ce dernier, qui a dédié sept années de travail à la plus grande chanteuse lyrique du vingtième siècle, dit que, sur scène, une “alchimie” s’est produite entre Monica Bellucci et La Callas. Toute en douceur et retenue, l’actrice nous livre, entre grâce et mélancolie, un florilège des lettres que Maria échangea avec des personnes illustres, autant qu’avec certains de ses proches dont le spectateur ignore le nom. Sous le masque de la diva tremble la femme, vulnérable et fragile. Sous la légende gît la vérité d’une cantatrice, écartelée parfois entre vie privée et vie publique. Une vie sous les feux de la rampe ou sous les débordements de la critique. Une double passion, pour l’opéra qui exigeait beaucoup d’elle et auquel elle a beaucoup donné, pour les deux hommes qui firent avec elle un bout du chemin. La souffrance aussi, dans le désamour et l’abandon venus, et les quinze années de solitude parisienne. Monica dans la robe noire de Callas, mais ici Maria plus que Callas, silhouette élégante sculptée par la lumière et les clairs-obscurs, au bord de l’émotion, s’adressant au public sur le ton de la confidence. On aurait pu la craindre perdue, sur la grande scène du Centre Culturel de Belem à Lisbonne, bien vaste pour un spectacle aussi intime, et pourtant la scénographie fait que l’on se croirait dans le salon de Maria Callas : un canapé sur lequel prendre appui ou se poser, se reposer, auprès le gramophone sur lequel elle écoutait ses propres enregistrements, entre autres musiques, et ce sont eux que l’on entendra, comme un lien troublant entre les lettres dites, un lien qui nous fait remonter le temps.

Au Festival d’Almada a résonné / raisonné, haut et fort, la voix des Femmes !