« Nous ne sommes que les personnages

évanescents du rêve des ignorances »

V. Placoly.

Vincent Placoly

La vie et la mort de Marcel Gonstran, Paris, Denoël, 1971. Nouvelle édition, Caen, Passage(s), 2016, avec une préface de Max Rustal, un avant-propos et une « lecture » de Nicolas Pien, 147 p., 14 €.

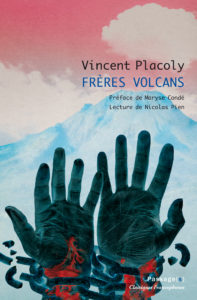

Frères Volcans, Paris, La Brèche, 1983. Nouvelle édition, Caen, Passage(s), 2017, avec une préface de Maryse Condé et une « lecture » de Nicolas Pien, 154 p., 14 €.

Qui lit encore Placoly (1946-1992), pas en France ou dans la Francophonie mais même à la Martinique où il est né, a milité, enseigné ? Il est pourtant l’auteur de trois romans dont les deux premiers La vie et la mort de Marcel Gonstran et L’Eau-de-mort Guildive furent d’abord publiés par Maurice Nadeau dans sa collection « Lettres nouvelles », une référence. Aussi la réédition entreprise par les éditions Passage(s) ne doit-elle pas être saluée seulement pour son courage ; elle offre une occasion à ne pas manquer de découvrir, pour les jeunes lecteurs, ou de redécouvrir pour les plus anciens, un auteur prolifique et reconnu en son temps (prix La Casa de las Americas 1983 pour sa pièce Dessalines ou la passion de la liberté ; prix Frantz Fanon 1991 pour Une journée torride, recueil d’essais et de nouvelles).

Placoly romancier n’a pas cultivé la langue faussement populaire mais en réalité si savante portée sur les fonts baptismaux par Glissant et élevée par Chamoiseau, qui mêle au français des formes syntaxiques et des syntagmes empruntés au créole antillais. Par contre La vie et la mort de Marcel Gonstran révèle une forte tonalité surréaliste dans laquelle il est loisible de repérer l’influence (revendiquée) d’Alejo Carpentier et sans doute aussi de Césaire et du Rimbaud d’Une saison en enfer – tonalité qui fait le principal intérêt littéraire de ce roman avec sa construction faussement linéaire.

Comme l’indique le titre, le premier livre de Placoly raconte la vie et ultimement la mort d’un personnage nommé Marcel Gonstran[i]. Celui-ci, Antillais, a émigré à Paris et occupe un poste de manœuvre chez Renault (p. 35). Il tombe amoureux d’Eleonora (sic) qui se révèle bretonne et prostituée. Il a d’elle un enfant trisomique, l’enfant mourra, les parents se sépareront. Plus tard le héros épousera Léna (Héléna), une gloire du bal Blomet (« lieu où nègres et fils de nègres venaient danser bombax » – p. 120), qui mourra avant lui. Dans ses souvenirs rôde une autre belle, Excellentia, la jeune Antillaise dont il fut amoureux avant de s’exiler.

Comme l’indique le titre, le premier livre de Placoly raconte la vie et ultimement la mort d’un personnage nommé Marcel Gonstran[i]. Celui-ci, Antillais, a émigré à Paris et occupe un poste de manœuvre chez Renault (p. 35). Il tombe amoureux d’Eleonora (sic) qui se révèle bretonne et prostituée. Il a d’elle un enfant trisomique, l’enfant mourra, les parents se sépareront. Plus tard le héros épousera Léna (Héléna), une gloire du bal Blomet (« lieu où nègres et fils de nègres venaient danser bombax » – p. 120), qui mourra avant lui. Dans ses souvenirs rôde une autre belle, Excellentia, la jeune Antillaise dont il fut amoureux avant de s’exiler.

Considérons pour commencer Eleonora, aux yeux semblables « à deux sexes rapprochés (p. 28), dont la chemise de satin bleu est « gonflée de soupirs » (p. 30). Et son amoureux : « le grand merveilleux nègre aux aboiements de fauve nègre penché sur un apeuré blond sexe » (p. 38). Ou Madame Marthe, figure fugitive de l’initiatrice aux mystères du sexe qui « avait les cuisses arrondies comme des tours, et du chiendent entre les jambes » (p. 43) et qui lui « ouvrit tous ses pacages comme à un effréné poulain » (p. 44).

« Dans un jour mat que la lèpre défigure » (p. 48) notre héros se souvient des chiens qui « s’éreintaient à suivre le facteur qui s’éloignait, pareil, sur sa monstrueuse monture, aux écarts de la fiction » (p. 49).

Tout cela n’est rien à côté d’un conte, vite interrompu au demeurant, qui commence ainsi : « Quand Bentham fut mort, on lui fit des noces de campagne. Sa femme, née fertile, en robe verte vint. Ses cheveux lui tombaient jusqu’aux pieds, et de ses cils, comme d’un fourré de mangles, une envolée de petits oiseaux morts » (p. 52). Qui est ce Bentham ? On n’en voit qu’un : Jeremy Bentham (1748-1832), le pape de la philosophie utilitariste. Mais que viendrait-il faire dans cette galère, voilà une question à laquelle nous n’apporterons aucune réponse. Même incertitude à propos de Mrs Belmont, la femme aux « mains d’algues » (p. 105), réputée ethnologue (p. 106).

La vie et la mort de Marcel Gonstran est un roman de jeunesse. Placoly n’a que 25 ans quand il est publié. Inévitablement, il y a mis beaucoup de lui-même, à commencer par son expérience de jeune Antillais transplanté à Paris pour ses études. Mais le livre aborde d’autres préoccupations d’ordre plus directement politique qui sont la marque de nombre de Martiniquais de la « Génération 46 », à commencer par ceux avec lesquels il créera, à son retour de France, le Groupe Révolution Socialiste (GRS), affilié à la IVe Internationale (trotskyste). Dans le roman, les deux passages à la gloire de Simon Bolivar nous rappellent que Placoly et le GRS luttaient pour l’indépendance de la Martinique[ii] ; le personnage de Marcel, ouvrier chez Renault, personnifie tous les ressortissants des départements d’outremer, déjà marqués par un fort chômage, qui furent incités à émigrer en Métropole, laquelle avait alors besoin demain d’œuvre[iii] ; la scène de possession sexuelle observée par Marcel enfant semble rappeler les abus des maîtres blancs au temps de l’esclavage ; le récit intitulé « La grève du Sud » fait sans doute référence à l’insurrection qui enflamma le sud de la Martinique en 1870 et aux massacres qui s’ensuivirent ; le génocide des Indiens Caraïbes par les premiers colons est évoqué de manière très allusive avec l’apparition « de très grandes femmes [aux] mains grasses et [aux] cheveux enduits de roucou », tandis que les « hommes assistent à l’écart à la mort de leurs chevaux, en se demandant par où le mal a bien pu pénétrer » (p. 85).

Que dire, enfin, de l’attitude d’adoration et de soumission de Marcel face à Eleonora la Bretonne ? Si l’on ne saurait y voir sans plus de preuve un élément autobiographique, elle renvoie clairement à l’aliénation de l’homme noir confronté au monde des Blancs telle qu’elle fut analysée par Fanon – autre Martiniquais – dans Peau noire, masques blancs (1952).

° °

°

Changement total de sujet et de style avec Frères Volcans. Une décennie s’est écoulée entre les deux livres, le temps de la maturité. L’écriture s’est assagie et la thématique s’est resserrée autour de la peinture de la société de Saint-Pierre de la Martinique par un colon « éclairé », au moment de l’abolition de l’esclavage, en 1848, par le gouvernement provisoire de la (deuxième) République française. Le choix d’un tel porte-parole en a surpris plus d’un et n’est sans doute pas pour rien dans le changement d’éditeur. D’autant qu’il contient dans la postface où Placoly s’exprime directement un éloge inconditionnel de l’abolitionniste français Victor Schœlcher (p. 133), reprenant celui de son narrateur (p. 84), qui a pu étonner de la part d’un homme très engagé à gauche. Ce livre vaut pourtant (ou d’autant plus ?) d’être lu et le cent-soixante-dixième anniversaire de l’abolition y incite particulièrement.

Roman historique, Frères Volcans met en scène en effet plusieurs personnes ayant joué un rôle important lors de l’abolition, à côté de nombreux personnages de fiction, dont le narrateur, ses proches et ses deux serviteurs, anciens esclaves qu’il a affranchis et qui le servent avec un respect presque amical. La santé du narrateur – jamais nommé – n’est pas bonne ; il est hanté par la mort comme l’auteur peut-être si Placoly se savait déjà malade à l’époque où il écrivit ce livre. Mais le vrai sujet est bien celui d’une société corrompue par l’esclavage (p. 72), qui noie ses turpitudes dans les « agréments de la vie coloniale ». Que l’esclavage soit un crime, « un asservissement qui dure contre toute raison, et dont nous devrons rendre compte demain » (p. 57), tel est le message central de la première partie du livre qui se situe juste avant l’abolition. L’autorité quasi sans limite dont jouit le maître crée une habitude de violence chez les oppresseurs, comme lors de cet épisode du roman où le supplice d’un nègre sur une Habitation « n’affecta pas la continuation de la journée » pour les invités venus prendre le bon air sur les hauteurs du bourg du Prêcheur (p. 77). Le corollaire de cette attitude est évidemment la haine chez les opprimés : « la haine du maître nous rassemble » avoue Abder, le serviteur (p. 80).

Roman historique, Frères Volcans met en scène en effet plusieurs personnes ayant joué un rôle important lors de l’abolition, à côté de nombreux personnages de fiction, dont le narrateur, ses proches et ses deux serviteurs, anciens esclaves qu’il a affranchis et qui le servent avec un respect presque amical. La santé du narrateur – jamais nommé – n’est pas bonne ; il est hanté par la mort comme l’auteur peut-être si Placoly se savait déjà malade à l’époque où il écrivit ce livre. Mais le vrai sujet est bien celui d’une société corrompue par l’esclavage (p. 72), qui noie ses turpitudes dans les « agréments de la vie coloniale ». Que l’esclavage soit un crime, « un asservissement qui dure contre toute raison, et dont nous devrons rendre compte demain » (p. 57), tel est le message central de la première partie du livre qui se situe juste avant l’abolition. L’autorité quasi sans limite dont jouit le maître crée une habitude de violence chez les oppresseurs, comme lors de cet épisode du roman où le supplice d’un nègre sur une Habitation « n’affecta pas la continuation de la journée » pour les invités venus prendre le bon air sur les hauteurs du bourg du Prêcheur (p. 77). Le corollaire de cette attitude est évidemment la haine chez les opprimés : « la haine du maître nous rassemble » avoue Abder, le serviteur (p. 80).

Loin des analyses qui mettent en avant l’acceptation (forcée) de leur condition par les esclaves et expliquent ainsi la stabilité – toute relative – des sociétés esclavagistes, Placoly, par l’intermédiaire de son narrateur, n’y voit qu’une tactique : « Je ne crois pas que les nègres aient peur de nous. En baissant le front dans la mission quotidienne de l’esclavage, ils mettent leurs corps à l’abri pour les combats futurs » (p. 60). Plus loin, nous apprendrons que les Blancs non plus n’ont aucune crainte : « Les maîtres n’ont jamais eu peur de leurs esclaves » (p. 99).

Le livre oppose au narrateur ses commensaux partisans de l’esclavage. Leurs arguments se résument à peu de choses : une propriété (les nègres) qu’ils jugent honnêtement acquise et la situation qu’ils estiment privilégiée (!) de leurs esclaves par rapport aux ouvriers des manufactures et plus généralement aux pauvres d’Europe. Citant Schoelcher, le narrateur rappelle pourtant que si les ouvriers parisiens eux-mêmes « ont apposé leur signature malhabile au bas de la pétition universelle » en faveur de l’abolition, c’est bien la preuve que la privation de la liberté impose aux esclaves un surplus de misère (p. 70-7).

La dépendance des colonies des Antilles par rapport à la Métropole (« si l’Europe fermait les yeux nous n’existerions plus » – p. 53) est dénoncée, de même qu’est bien noté l’agacement soulevé par les demandes constantes des colons (« Vous ne pouvez pas imaginer combien la colonie déprime les Français. Vous vous agitez comme des alevins dans un bocal, déposant dossier sur dossier sur le bureau de la Marine, qu’on ne lit pas » – p. 40). À quelques mots près, rien n’a changé sous le soleil !

La deuxième partie de Frères Volcans est une chronique de l’abolition telle qu’elle fut vécue à Saint-Pierre, qui colle d’aussi près que possible aux événements réels. Les « créoles » laissent faire parce qu’ils ne pourraient guère résister et encore parce qu’ils « savent que l’abolition de l’esclavage n’entamera en rien leur pouvoir réel » (p. 101). Quant aux « nègres », un « nouveau bagne » se dresse devant eux : « ils considèrent la liberté comme origine de toutes choses. Mais la liberté des lois n’existe pas. C’est pourquoi la race noire maintient autant qu’elle peut la fête des rues et qu’elle ignore la nécessité économique du travail » (p. 102).

Du point du style, rien de plus dissemblables, on l’aura sans doute remarqué, que l’écriture baroque et fantasque de Marcel Gonstran et celle de Frères Volcans, un récit qui aurait pu sortir de la plume d’un colon lettré du XIXe siècle, nourri aux Lumières du siècle précédent et qui ne se sentait « prisonnier d’aucune race » (p. 92), formule qui n’est pas sans évoquer également le Fanon de la conclusion de Peau noire, masques blancs : « Ce n’est pas le monde noir qui me dicte ma conduite »[iv].

Notons pour finir que si Placoly aimait explorer des facettes très différentes de la langue française, comme on le voit à la lecture de ces deux romans, il ne négligeait pas pour autant le créole, puisqu’il a écrit dans cette idiome plusieurs pièces à destination du public populaire de la Martinique.

[i] Pour une analyse détaillée de La vie et la mort de Marcel Gonstran on peut se reporter à Jean-Georges Chaly, Vincent Placoly, un créole américain, Fort-de-France, Desnel, 2008, consacré en fait à ce seul ouvrage.

[ii] Ce militantisme valut à Placoly d’être menacé d’expulsion, conformément au décret du 15 septembre 1960 qui permettait au Gouvernement de muter en Métropole tout fonctionnaire domien – à l’instar du professeur Placoly – jugé séditieux. Ajoutons que selon le témoignage d’une de ses élèves au collège Ernest-Renan (Fort-de-France) pendant l’année scolaire 1972-1973, Placoly fut un professeur de lettres aussi charismatique que non-conformiste, qui discourait avec brio devant ses petits élèves… au risque de leur faire négliger l’apprentissage de la grammaire.

[iii] Le transfert de main d’œuvre était organisé par une agence nationale, le Bumidom (Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outremer) actif de 1963 à 1981.

[iv] Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952, p. 184. La phrase qui suit est encore plus directement adressée aux chantres de la Négritude : « Ma peau noire n’est pas dépositaire de valeurs spécifiques ».