Alexandre Leupin s’entretient avec Jacques Henric. Les questions de Jacques Henric sont en gras.

Alexandre Leupin s’entretient avec Jacques Henric. Les questions de Jacques Henric sont en gras.

Dans ton ouvrage La passion des idoles, tu as fait le constat que l’absence de réflexion sur le phénomène religieux a créé une carence énorme dans les Humanités, surtout en ce qui concernait l’interprétation du Moyen-Âge mais aussi celle de la modernité européenne et occidentale. Est-ce la raison, qui, dès Fiction et Incarnation, t’a fait prendre au sérieux cette vérité et t’a amené à confronter ce discours religieux à la poésie de son temps ?

Effectivement, Fiction et Incarnation, texte qui est à l’origine de notre amitié et de notre partage (avec La peinture et le Mal), est pour moi un moment de rupture, où je prends au sérieux la foi comme objet de pensée.

Mon intérêt pour le fait religieux a été tout d’abord « professionnel » ; nul médiéviste ne peut éviter le contact avec le christianisme qui pénètre toutes les manifestations de cette culture. Au départ, la religion n’était là qu’aux fins d’inventaire, de sources, etc. Mais isoler un texte de son contexte, c’est l’arracher à sa vérité qu’en ultime analyse il ne tient que de ce contexte ; c’est en faire un objet finalement assez plat. Pour donner un exemple du tissage contradictoire, dialectique, conflictuel du religieux et du profane, du dogme et de l’hérésie, vois le Conte du Graal de Chrétien de Troyes : ce n’est que quand Perceval oublie Dieu, puis revient à la foi au moment de la Pâque que le roman devient récit, qu’il s’ouvre au tragique du sens. Que l’on gomme cette dialectique, il ne reste du texte que des fioritures rhétoriques, superbes d’ailleurs et qui donnent le vertige. Avec l’irruption du dogme, ces décorations se chargent par inversion d’un poids de sens démesuré.

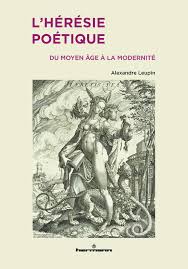

A la fin de la composition de L’hérésie poétique, j’ai été frappé par son unité rétrospective, malgré la diversité des sujets. Comme si, à mon insu, je n ’avais cessé au cours de ma vie (car il ne s’agit pas seulement de textes et de littérature) de réfléchir et de me heurter obsessionnellement aux mêmes problèmes. Bien sûr, j’ai changé, ma pensée a changé, je suis aujourd’hui bien moins « orthodoxe » que dans Fiction et Incarnation, et j’ai beaucoup plus de sympathie pour les exclus et les persécutés. Mais en définitive, on ne peut faire comme si Dieu n’existait pas ou était mort (sauf dans le sens paulinien, 1 Cor 15 :3-4)

En quoi le christianisme a-t-il représenté une coupure majeure dans la pensée et le discours (vous parlez de coupure épistémologique) et a été à l’origine d’un nouveau inouï ?

Il faut se méfier des lectures « pieuses » en dépit des apports monumentaux du Talmud, du Midrash, de la Kabbale, de la Mishna et de la patristique chrétienne. Elles ont tendance (inutile de le leur reprocher, c’est leur fonction) à tamponner les formidables contradictions du texte sacré, où l’hérésie, lecture très attentive elle aussi, trouve ample matière à développement. En passant, notons que le mot lui-même, αίρεση, signifie en grec simplement « choix » entre deux possibilités dans la forêt touffue des doctrines. Le christianisme produit donc un néologisme, en faisant de l’hérésie le contredit du dogme. Le choix n’a jamais fait problème, ni dans le paganisme, qui juxtapose les Dieux sans souci et par milliers, ni même chez les juifs les plus savants, qui recueillent les traditions les plus opposées. Le choix ne devient un crime qu’avec le christianisme. Il est clair, pour moi, que le Dieu des chrétiens n’est pas celui des Juifs. Celui des juifs est un père sévère, parfois monstrueux. Comme expliquer, par exemple, qu’un Dieu bon, juste, omnipotent, hors monde ou im-monde, puisse exiger d’Abraham le sacrifice de sa descendance, Isaac, qui pour le patriarche était en vérité toute sa vie et tout son futur ? Le Dieu Tout-Amour du Nouveau Testament contredit radicalement ce Dieu vengeur, jaloux (Il le dit Lui-même), Dieu des armées, Dieu non-universel d’une nation. Le paradoxe est que ce Dieu Tout-Amour du Nouveau testament s’est anamorphosé dans l’intolérance la plus raide, en raison de sa prétention d’universalité. Par ailleurs, l’Incarnation est la subversion des deux premiers commandements de la Loi mosaïque : au lieu d’un seul Dieu jaloux, nous en avons tout à coup trois, dont le premier est devenu Tout-Amour. Au lieu d’une divinité qui interdit toute image de Soi, nous avons une Présence réelle, suréminente dans l’image même de sa Chair. Vu ainsi, l’Évangile est une hérésie de la Torah. Les dogmes sont monolithiques peut-être (n’oublions cependant pas le « Credo qui absurdum, je crois parce que c’est absurde »), mais les textes sacrés sur lesquels ils se fondent ne le sont pas : ils sont emplis de failles et de contradictions dans lesquelles les hérésies peuvent se glisser. C’est ainsi que les hérétiques rendent hommage aux textes fondateurs et témoignent ainsi d’une certaine fidélité à leur égard. Un Dieu de chair humaine, « scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs », telle est l’innovation radicale du christianisme. Les conséquences en sont immenses. Par exemple sur la sexualité. Il est frappant de voir combien le sexe importe peu aux Anciens, il n’est qu’une mécanique purgatoire, et il inscrit l’homme et la femme dans un cosmos qui est lui-même sexualisé par les quatre éléments, qui sont des principes mâles et/ou femelles. Avec le christianisme, la sexualité devient soudainement signifiante. Surgit le « crime du sexe (féminin) » comme dit Venance Fortunat, la culpabilité, mais aussi l’examen de conscience d’une intériorité dont les Anciens n’avaient aucune idée. Saint Agustín a une profondeur psychologique raffinée qu’aucun texte de l’Antiquité n’égale (ce qui n’est pas une raison ne pas les lire, bien entendu). Sur un tout autre plan, quand Alexandre Kojève affirme « l’origine chrétienne de la science moderne », je lui donne raison. Ainsi la coupure épistémologique de la science galiléenne dépend-elle de celle du christianisme. Concevoir l’univers (et non plus le cosmos sphérique et limite) comme un, poser que les mêmes lois régissent le monde sublunaire (celui des hommes) et le monde supralunaire (celui des Dieux), ne peut se faire qu’à partir d’un Dieu incarné, qui unit notre chaos humain avec l’esprit divin (ou mathématique, éternel pour Galilée). Jamais les Anciens n’ont pensé ainsi, cette agglomération du divin et de l’humain, du matériel et du spirituel, de l’ici-bas et de l’empyrée, eût été pour une obscénité ; l’étendre à la science, bien pire encore. Devant la menace de mort que représentait pour lui l’inquisition dominicaine, menace tout à fait réelle, et qui faisait de sa découverte une hérésie, Galilée a toujours protesté qu’il était bon chrétien, et c’était vrai.

Quel a été le rôle de saint -Paul et comment, une fois l’orthodoxie affirmée, sa confrontation avec des courants de pensée l’ont à la fois mise à mal et bénéfiquement nourrie ?

Saint Paul a compris qu’on ne pouvait fonder ni une doctrine, ni une institution (l’Eglise) sur la réduction drastique que Jésus opère sur les dix commandements et les 613 prescriptions du Deutéronome. « Aime Dieu » ; « Aime ton prochain (ta prochaine) comme toi-même » : il ne reste que deux commandements, et il est vrai que l’observance du deuxième résoudrait tous nos problèmes. Mais saint Paul, comme nous tous, savait fort bien que ce deuxième commandement était une utopie, la plus belle de toute, renvoyée à un horizon qui reste, aujourd’hui plus que jamais, inatteignable. Son exégèse est donc un effort pour fonder une institution de doctrine (le dogme viendra plus tard) à partir de l’Évangile, et qui le mène aussi bien à de fulgurantes nouveautés aussi bien, parfois, qu’à des contradictions étonnantes. Il reste un homme de son temps, un prêtre juif hellénistique, en même temps qu’il cartographie l’inouï christique.

Un pivot crucial se trouve dans les Galates 3:28 « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni maître, ni homme ni femme, vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Dans cette abolition révolutionnaire de toutes les catégories et distinctions, sociales, économiques, sexuelles au profit de la foi, de l’amour et de la charité, on a déchiffré la naissance de l’universalisme chrétien et de tous les désastres qu’il a provoqué. Point du tout ! On assiste ici à la genèse d’une idée tout à fait neuve, celle de l’individu comme tel : nous sommes à prendre un par un (ce qui est bien l’assise de l’acte psychanalytique). Notion que bien des sociétés, et aujourd’hui encore, refusent : pour elles, l’individu doit se gommer pour plier au bien de la communauté.

Nous avons donc dans les Galates la source de l’individualisme occidental, y compris, pour la première fois dans l’histoire, celui de l’individu-femme, qui avait toujours été considéré auparavant comme une copie subordonnée et inferieur de l’homme. Saint Paul invente la féminité. Les premières femmes écrivains d’Occident sont des chrétiennes, sainte Radegonde et sa compagne, la moniale Baudovinie au VIe siècle. Radegonde a écrit une très belle élégie sur la destruction de sa famille et de sa terre natale, la Thuringe, par les Francs commandés par son futur époux royal, Clotaire 1er. Les commentateurs sont tellement incapables de concevoir une femme qui prend la plume qu’ils attribuent régulièrement le poème de Radegonde à son ami, Venance Fortunat, lui-même le plus grand écrivain de son siècle et dernier écrivain gallo- romain.

Le message paulien du singulier chemine dans l’histoire sur un temps très long, et donne, par exemple, naissance, outre à l’écriture-femme, à l’intériorisation et à l’autobiographie, choses que les Anciens ne connaissaient pas : exposer l’intériorité d’un individu était une impolitesse, voir même une obscénité inutile. N’oublions pas le féminisme qui trouve à son insu sa source dans l’égalité paulinienne entre l’homme et la femme.

Une station cruciale de ce cheminement est Guillaume IX, fondateur de la fin’amor, de la lyrique courtoise. Encore un paquet de contradictions : d’un côté, un « grand tricheur de dames nobles », comme dit son biographe, un grand seigneur, qui fut d’ailleurs excommunié, qui pouvait tout se permettre, y compris d’enlever les épouses de ses vassaux. De l’autre celui qui crée de toutes pièces, en poésie, une femme inouïe et inatteignable, dont le poète devient le serf.

Et enfin, quelqu’un qui renonce au siècle dans un dernier poème aux accents déchirants, qui donne une profondeur tragique aux neuf poèmes virtuoses que la tradition a conservés.

Il est aussi possible de soutenir que la psychanalyse, avec son accent sur le singulier désirant, est l’un des derniers avatars, probablement bénéfique, de la création de l’individu par Paul de Tarse. La dialectique lacanienne du désir et de la loi est fondée sur une paraphrase hardie de l’épitre aux Romains 7 : 7-8, où Lacan remplace le péché par la Chose ou la Cause du désir : « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit : Tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises ; car sans loi le péché est mort. »

En fin de parcours de cette immense egophanie de l’Occident chrétien, on trouve Proust et Céline, couple incongru de L’hérésie poétique, qui sont pour moi comme le point final du cheminement. Proust est celui qui a poussé à ses limites l’examen et les possibilités expressives du Moi. La catégorie dans laquelle cette tentative s’inscrit est celle de la névrose obsessionnelle, vois par exemple les immenses développements autour de la jalousie dans Albertine disparue. À cet égard, Proust n’a rien à envier au psychanalyste : on ne peut aller au-delà de son analyse du Moi.

Et pourtant, Céline, qui tout à la fois haïssait Proust et admirait A la recherche du Temps perdu, écrit un nouveau et ultime chapitre de l’egophanie, avec ce « je lyrique », « à la merde », déchet radicalement irrécupérable par quelque système que ce soit. Son « je » est celui du paranoïaque, et s’oppose à tout mélange, toute fusion avec le juif, le métèque, la femme, l’humanité tout entière. L’individu occidental arrive chez Céline à la solitude absolue, où les autres sont abolis. La singularité s’abîme dans une œuvre à la fois hideuse et énormément belle.

Si l’individu est un fait historique, né au 1er siècle de notre ère, cela veut dire tout aussi bien qu’il peut mourir. Et, comme nous lui avons retiré son assise, qui n’est autre que la charité et la foi, il me semble qu’on assiste en ce moment à sa longue agonie, à sa dissolution dans un narcissisme et un exhibitionnisme qui pénètrent tous les aspects de la culture occidentale et témoignent de l’atomisation de l’individuel, à laquelle parait hier encore la foi. Les sociétés occidentales sont des agrégats de petits Moi, dont on ne sait ce qui les relie les uns autres, sinon la compétition de tous contre tous pour être reconnus.

La modernité européenne, dis-tu, n’a pas la tête épique. Dans quelles circonstances l’épopée s’est-elle néanmoins manifestée ?

Dans Explications, Pierre Guyotat met le doigt sur la plaie : « L’homme, la femme aujourd’hui ne sont plus grands ». En effet, dans l’Occident chrétien, la grandeur a laissé place à la surpopulation des singularités rabougries. Et qui dit petit, dit nécessairement anti-épique. Pourtant l’histoire récente fournit de la matière épique en abondance : révolution américaine, révolution française, écrasement du fascisme et du nazisme, désintégration du communisme, voire même révolution industrielle (voir l’hymne à la bourgeoisie par lequel Marx ouvre le Manifeste du parti communiste) ; ou encore le triomphe de la globalisation, qui a arraché à la pauvreté absolue un milliard d’hommes en 30 ans, succès qui dépasse tout ce que les civilisations humaines ont fait depuis le commencement de l’histoire. Les rabougris ne sont pas à la hauteur de ces évènements monumentaux, ils en ont parfois même honte.

Mais où sont les œuvres, les Chansons de Roland de ces luttes ? Après le dix-neuvième siècle, le Chateaubriand des Mémoires d’outre-tombe dans son récit de la Révolution et de l’Empire napoléonien, le Hugo de La légende des siècles, le Michelet de L’histoire de France, les épopées se font rares. Céline fait exception : la trilogie de son périple dans l’Allemagne en feu est bien épique.

Mais pour retrouver l’épopée, il faut aller aux marges de l’Occident chrétien, chez Édouard Glissant, dans l’épique qu’il extrait de cette négativité qu’est la Traite esclavagiste, et qui le mène à embrasser le monde, le Tout-Monde, dans son intégralité ; chez Faulkner : Absalon, Absalon ! est l’épopée du Sud, bien plus qu’Autant en emporte le vent, ou encore chez Gabriel Garcia Marquez, avec Cent ans de solitude. Glissant fait à ce propos une observation très juste : le plein-chant de l’épopée naît de la défaite. C’est vrai de la Torah (persécutions, massacres, expulsions, réduction à l’esclavage) de l’Énéide (destruction de Troie), de la Chanson de Roland (Roncevaux), et même du christianisme (ignominie de la crucifixion). C’est vrai du Popol Vuh et du Chilam Balam, nés chez les Amérindiens après leur annihilation par les Conquistadors.

Peut-être que notre déliquescence est si progressive, et au fond si douce, qu’elle n’arrive pas à se cristalliser en défaite. Cela dit, je souhaite profondément, non une catastrophe, comme celle du 11 septembre 2001, par exemple, mais que nous puissions nous hisser à nouveau à la grandeur qui rend le plein-chant épique possible. L’épopée est à venir.

Je ne peux éviter de te questionner sur ton long texte Les deux mains de Catherine Millet. Un des plus profonds écrits sur La vie sexuelle de Catherine M. et qui rompt avec la vision sacrificielle et christique qu’on a eue de son livre. Tu la vois, bizarrement, plutôt du côté de l’hérésie et tu lui fais rejoindre la secte des Carpocratiens, ces chrétiens sentant le soufre.

Les chrétiens ont beaucoup médit des hérétiques, et nous ne les connaissons souvent que par ces diffamations. Ce n’est qu’au XIIIe siècle, avec la Croisade albigeoise contre les Cathares et l’Inquisition, que nous commençons à avoir des témoignages de première main, mais extirpés sous la menace du bûcher.

Les Carpocratiens, au deuxième siècle, était logiques et conséquents. Pour eux, comme pour presque tous les gnostiques, qu’un Dieu se fasse chair était une folie avilissante, indigne de quelque divinité que ce soit (en quoi ils sont profondément redevables à la théogonie grecque). Donc, pour rejoindre Dieu, il faut s’avilir et débaucher sa propre chair, avec la plus grande intensité possible, ce sont des Georges Bataille avant la lettre.

Le livre de Catherine Millet est la mise en scène d’une schize : d’un côté une femme qui donne son corps au tout-venant, à tous les formes de l’adoration phallique, de l’autre un esprit froid et lucide, observateur détaché du stupre. Évidemment, comme elle le dit elle-même, tout horizon religieux ou théologique a disparu de sa scène. Contrairement à la finalité divine que les Carpocratiens donnaient à leurs exercices d’impiété, Catherine Millet, sujet moderne qui ne s’embarrasse pas de transcendance, est une Carpocratienne athée, si cela fait sens pour toi. C’est à la fois grandiose et effrayant, et signifie que, après deux mille ans d’un christianisme qui avait pourtant fusionné la chair et l’esprit, nous avons toujours autant de mal à en trouver la conjointure – sans doute parce que la fusion christique s’est petit à petit vidée de son sens. La vie sexuelle de Catherine M. est un grand livre, parce que l’auteure ne tourne pas autour du pot, elle jette par-dessus bord les fioritures et les euphémismes, pour faire face au problème avec une radicale honnêteté, sans oublier une profonde gentillesse.

Source : Artpress n° 480-481, septembre-octobre-2020.