Résumé

Le débat sur la F/francophonie en Afrique oppose une diversité d’opinions que l’on peut catégoriser en trois grandes tendances : les F/francophobes, les F/francosceptiques et les F/francophiles. Alors même que le projet de société francophone est une initiative africaine qui présente de réelles garanties de développement pour l’Afrique francophone, cette discussion laisse apparaître une disgrâce de la Francophonie auprès de la majorité de l’élite intellectuelle africaine. Cette étude reconstitue ce débat dans la perspective de souligner qu’il dévie très souvent en un procès de la géopolitique franco-africaine à laquelle beaucoup trouvent des relents néocoloniaux. Elle en vient à la déduction que derrière la désaffection de la F/francophonie en Afrique il convient de voir un contexte géopolique franco-africain inapte à faire germer le projet de société francophone en Afrique.

Introduction

D’entrée de jeu, une mise au point conceptuelle s’impose : on distingue habituellement la Francophonie (avec f majuscule) comme organisation dotée d’un ensemble d’institutions, de la francophonie (avec f minuscule) correspondant à l’espace socioculturel que recouvre cette organisation. Dans la présente étude, je parle de F/francophonie (avec deux f) pour désigner la Francophonie institutionnelle en tant qu’elle exerce une influence sur la francophonie socioculturelle. Ce choix orthographique est fondé sur le fait que les différentes opinions sur la francophonie institutionnelle en Afrique découlent essentiellement de l’idée que les uns et les autres se font de cette influence. Il souligne parallèlement la double dimension institutionnelle et socioculturelle de l’appareil francophone. Par Francophonie (avec f majuscule) il faudrait donc concevoir ici plutôt le projet de société francophone, le contrat social scellé entre les différents Etats membres de la F/francophonie, tel qu’il se trouve consigné dans sa charte. Cette précision faite, rappelons que les historiens de la F/francophonie attribuent généralement la paternité de cette institution à quelques leaders politiques d’anciennes colonies françaises d’Afrique, au premier rang desquels Léopold Sédar Senghor, alors président de la jeune République du Sénégal. Même si la France est très tôt associée à la création de cette organisation, il s’agit à l’origine de mettre la langue française au service du rapprochement, de la connaissance et de la solidarité entre des peuples africains qui l’ont en partage. Presqu’un demi-siècle après sa création, la F/francophonie dénombre 88 Etats et gouvernements membres et constitue l’une des organisations les plus répandues sur l’ensemble de la planète. Vis-à-vis de son berceau africain, elle apparaît ainsi comme ce petit garçon d’hier dont les forces et les devoirs s’accroissant avec l’âge a dû cesser de se confiner dans le cadre familial pour aller à la conquête du monde. Tout porte cependant à penser que dans cette conquête du monde, la F/francophonie n’a pas toujours su entretenir sa présence en Afrique, notamment si l’on s’en tient aux récriminations de l’intelligentsia africaine à son sujet. Pourquoi la F/francophonie a-t-elle mauvaise presse en Afrique noire francophone? Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que le projet de société francophone est d’un intérêt certain pour l’Afrique.

Mon propos tente de reconstituer le débat sur la F/francophonie en Afrique noire, questionne les fondements et les enjeux de cette organisation et souligne les entraves du contexte francodoxe dans lequel elle évolue en Afrique. Francodoxe découle de francodoxie[1] et réfère ici à un système de relations franco-africaines fondées sur une reconduction tacite de l’orthodoxie coloniale à une époque postcoloniale. En postulant que le devenir d’un projet est déterminé par son contexte de création, j’envisage de montrer qu’aussi important que soit la Francophonie pour les peuples d’Afrique, sa mise en oeuvre se heurte à un contexte postcolonial franco-africain toujours régi par des logiques coloniales; ce qui vaut le rejet de la F/francophonie en Afrique.

Le débat francophone en Afrique

Le débat sur la F/francophonie en Afrique oppose habituellement trois grandes tendances qui donnent à voir les différentes représentations de cette organisation chez les Africains: les F/francophobes, les F/francosceptiques et les F/francophiles. A la différence des F/francosceptiques qui critiquent la F/francophonie avec l’espoir d’en sauver les meubles, les F/francophobes portent sur elle un regard peu conciliant, un discours qui invite souvent à l’abandon ; ce qui les opposent diamétralement au F/francophiles qui en ont une perception largement positive.

Les F/francophobes

La position des F/francophobes se résume à ceci près : La F/francophonie est une organisation au service de l’impérialisme français que les États africains gagneraient à quitter. Cette position est défendue par des intellectuels tels que : Achille Mbembe, Patrice Nganang, Olympe Bhêly-Quenum, Mongo Beti et bien d’autres.

Achille Mbembe (2007) fait certainement partie des F/francophobes les plus en vue en Afrique. Pour lui, la F/francophonie « relève fondamentalement de l’idéologie du paternalisme colonial ». Considérant que cette organisation est beaucoup trop imbriquée à une France ethnocentrique[2], il soutient qu’elle ne peut garantir aux Africains un monde à venir qui, lui, sera régi par le principe de « l’en-commun [3]» — « caractérisé par la communicabilité et la partageabilité, ce qui présuppose un rapport de co-appartenance entre de multiples singularités » —, et que par conséquent les Africains devraient « la laisser à elle-même et prendre le large ». Patrice Nganang (2013) s’inscrit dans la même lignée lorsqu’il présente la F/francophonie comme un « machin » qui séquestre l’univers mental des Africains dans des schèmes impropres à leur développement. En invitant les écrivains d’Afrique francophone à apprendre à écrire sans la France, cet écrivain camerounais explique qu’il s’agit d’écrire par-delà la F/francophonie. Il voit dans cette démarche un gage de liberté et de mobilité qui laisse libre cours à l’imagination. La polyglossie constitue chez lui le ferment d’une « nouvelle génération d’écrivains [africains] et par là, d’une écriture qui s’ouvrirait sans aucun complexe aux mille diversités de son monde et du monde, [c’est] l’espoir car [elle est porteuse] de la promesse d’une liberté retrouvée en passant » (Ibid.). Écrire sans la France, soutient-t-il, c’est cesser de voir la France comme point de référence et la langue française comme seul instrument de travail.

Olympe Bhêly-Quenum (1997/2006) dénonce quant à lui « l’ostracisme dont sont victimes nombre d’écrivains africains francophones » dans les cercles de la critique et de l’édition françaises, estimant que cet état de choses fragilise davantage la situation de la langue française qui n’est déjà plus tout à fait confortable en Afrique. Pour lui, les bourreaux de la littérature et des écrivains africains se recruteraient au sein même de l’appareil institutionnel francophone. C’est ainsi que, tout en relevant que l’ostracisme qui frappe les écrivains africains d’expression française s’étend à toute la communauté africaine vivant en France depuis plusieurs générations, il soulève, dans une question rhétorique qui résonne davantage comme un souhait, la possibilité pour les États africains de sortir de la F/francophonie : « Et si nous sortions de la F/francophonie ?». Cette position d’Olympe Bhêly-Quenum s’accorde avec celle de Mongo Beti (1981) qui, lui, considère que la présence des États africains au sein de la F/francophonie est liberticide et qu’elle entretient des paradoxes à l’égard de ses écrivains. Pour lui, la liberté reste un véritable luxe pour les écrivains francophones d’Afrique qui doivent faire allégeance auprès des institutions culturelles françaises pour “mendier” leur reconnaissance. En effet, Mongo Beti soutient qu’en francophonie, il y a une tendance au bâillonnement des écrivains d’Afrique au sujet des drames de la colonisation et même du néocolonialisme, un matériau pourtant essentiel à la création de ces auteurs[4]. En convoquant son expérience personnelle, il explique que mettre en récit les drames coloniaux heurte le pouvoir central français ou celui de ses “subordonnés africains” et expose inéluctablement le contrevenant à des persécutions[5]. La tendance en francophonie serait également à la minimisation et à la marginalisation des écrivains francophones d’Afrique. L’espace francophone étant structuré suivant le modèle Centre/Périphérie, les écrivains issus de la périphérie sont considérés comme des écrivains mineurs, peu importe la qualité de leurs œuvres[6]. Ne s’étant point dotée de ses propres institutions culturelles, l’Afrique francophone, pense-t-il, laisse ses écrivains à la merci des institutions étrangères, françaises notamment. Celles-ci œuvrent selon Mongo Beti dans le sens de maintenir l’écrivain africain sur les sentiers définis par ses adversaires. C’est à ce titre qu’il assimile « [les écrivains d’Afrique francophone] à de tendres agneaux parqués dans un enclos dont la porte a été confiée à la surveillance d’un loup [7]». Il rappelle cependant que, comme Sisyphe qui finit par trouver le bonheur dans l’acceptation de sa triste condition, certains de ces écrivains se sont accommodés à leur situation et qu’il n’est donc pas étonnant de les voir évoluer plutôt sereinement dans un univers qui les marginalise[8]. Ce sont ces sentiments de privation de liberté, de contrainte à la compromission et d’insécurité qui poussent finalement Mongo Beti à s’écrier en ces termes: « Seigneur, délivre-nous de la F/francophonie ![9] » (Mongo Beti, 1987). Dans Branle-bas en noir et blanc (2000 : 128) qui est son tout dernier roman, il fait dire ceci à un de ses personnages que « La F/francophonie est un concept mensonger, au moins sur le plan linguistique et sans doute sur tous les autres ».

Les F/francosceptiques

Parmi ceux qui critiquent la F/francophonie avec l’espoir d’en sauver les meubles, on peut citer des noms comme : Joseph Paré, Jean Tabi Manga, Ambroise Kom, Nadia Yala Kisukidi, Alain Mabanckou et Fotsing Mangoua.

Alors qu’il est officiellement reconnu que la F/francophonie vit le jour grâce à une initiative de quelques chefs d’États africains et cambodgien, Ambroise Kom (2000) y émet un sérieux doute lorsqu’il s’interroge en ces termes : « Comment expliquer qu’un otage qui a pu se soustraire de l’emprise de son ravisseur se retourne pour lui confier son avenir ? », « comment expliquer que l’initiative d’un mouvement impérial soit historiquement revenu aux victimes mêmes de l’impérialisme ? » (111). La paternité africaine de la F/francophonie se voit ainsi remise en question ; notamment lorsqu’il convoque les propos de Senghor qui reconnaît à Charles de Gaulle un rôle particulier dans la création et l’organisation de la F/francophonie. Ceci le fonde alors à postuler que la France, à travers le Général de Gaule, tira dans l’ombre les ficelles qui conduisirent à la création de cette organisation, le but étant de continuer à garder la mainmise sur les ressources de ses anciennes colonies au lendemain d’une « libération formelle du continent » africain[10] . Il souligne que même si l’initiative de la F/francophonie était réellement africaine, elle ne serait que la consécration d’un conditionnement mental francodoxe bien réussi en Afrique par le biais de l’école coloniale : « La démarche d’un Senghor, d’un Hamani Diori ou d’un Habib Bourguiba, tous pères fondateurs du mouvement francophone, correspond à un processus achevé de décervelage » (Ibid. :112). En considérant ce qui précède et en passant au peigne fin une gouvernance catastrophique et franco-centrée dont souffre l’Afrique francophone post-coloniale, Ambroise Kom n’hésite pas à parler d’une « malédiction francophone ». Pour lui, la stagnation de l’Afrique francophone par rapport à l’Afrique anglophone serait consécutive à deux facteurs aggravants : d’une part le modèle de colonisation française qui était un modèle abrutissant[11] — contrairement au modèle britannique —, d’autre part la gestion post-coloniale africaine qui repose sur des modèles institutionnels franco-centrés hérités de la colonisation. La F/francophonie apparaît au final chez cet auteur comme l’une des expressions les plus palpables de l’échec de la décolonisation en Afrique francophone.

Bien d’autres intellectuels africains ne voient en la F/francophonie qu’un instrument de la politique internationale de la France, à l’instar de Nadia Yala Kisukidi (2018) qui décriait récemment le caractère par trop élitiste et francocentré de la F/francophonie, l’invitant à répondre davantage aux besoins des peuples francophones qui croupissent dans la « misère » plutôt que de passer pour un lieu où on fait parade de l’embonpoint de la langue française et de la toute-puissance de la civilisation française dans le monde. Cette sortie faisait suite à celle d’Alain Mabanckou (2018) qui, en réponse à une demande du président français l’invitant à « contribuer aux travaux de réflexion autour de la langue française et de la F/francophonie, [lui avait opposé une fin de non-recevoir en soulignant que] la F/francophonie est malheureusement encore perçue comme la continuation de la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies ». Alain Mabanckou dit être contre la francophonie institutionnelle parce que celle-ci ne favorise pas l’émancipation des peuples africains. Cependant, il n’a jamais appelé à son abandon, s’inscrivant plutôt dans la lignée de ces auteurs qui promeuvent l’idée d’une littérature-monde en langue française comme moyen de contournement du centralisme français décrié en francophonie[12].

En plaidant « pour une francophonie solidaire » (Wahab Sidibé, 2004), ce qui présuppose qu’elle ne l’est pas, Henri Lopes s’inscrit parmi les F/francosceptiques. Après une seconde tentative échouée de se faire élire secrétaire général de la F/francophonie, il aurait déclaré en 2002, en direct sur RFI, « qu’il n’avait plus le cœur de se présenter à la tête d’une organisation dont l’élection du secrétaire général se fait dans l’opacité » (Valéris Gas, 2002). Néanmoins, il soutient que la F/francophonie est d’une extrême importance parce qu’elle favorise la survie et l’internationalisation croissante de la langue française, face à la montée hégémonique de l’anglais. L’Afrique serait selon lui une terre d’avenir du français mais pour qu’elle le demeure, il faudrait que le français se présente lui aussi comme une langue d’avenir pour les jeunes africains ; ce qui n’est possible que si l’espace francophone est un espace de partage et de solidarité entre les francophones. À cet effet, Henri Lopes fait un ensemble de suggestion : pour lui, la F/francophonie devrait faciliter la mobilité dans cet espace en créant un laissez-passer pour une catégorie de personnes dont les métiers exigent une certaine mobilité. Face aux questions de bonne gouvernance, de droit de l’homme et aux contextes de crise dans l’espace francophone, la F/francophonie, ne disposant pas d’assez de moyens pour agir efficacement en allant au-delà de l’observation des consultations électorales, peut œuvrer en amont en développant une culture citoyenne chez l’Homme africain, c’est-à-dire « un esprit démocratique dans tous ses aspects : démocrate au pouvoir et dans l’opposition, mais aussi dans la gestion quotidienne des affaires publiques ». Au sujet des problèmes climatiques, Henri Lopes estime qu’il faut prendre des résolutions en adéquation avec le besoin de développement de l’Afrique. Il invite les dirigeants francophones à consolider l’acquisition et la maîtrise des nouvelles technologies en Afrique francophone, à œuvrer pour que les identités traditionnelles et internationales de l’Afrique se fécondent les unes des autres pour une avancée dans la modernité. Quant à la diffusion de produits culturels africains dans l’espace européen francophone, il invite à aller progressivement des ensembles régionaux vers le continent, avant de chercher à “conquérir l’Europe”. Il prône la création de maisons d’édition africaines pour « la libre diffusion du patrimoine culturel africain ».

Joseph Paré (2003) entre également dans la catégorie des modérés même s’il considère que « les membres de la F/francophonie partagent une maison commune mais font chambre à part ». Pour lui, la F/francophonie repose sur une série de méprises et d’illusions : sur le plan politique, les pays africains sont des faire-valoir qui se contentent de grossir les rangs de la F/francophonie, sans pouvoir de décision réel. Sur le plan culturel, il estime que la pratique du français a un aspect nocif en Afrique car elle « a contribué à écarter et à éloigner les intellectuels africains de leurs cultures ». Malgré sa profession de foi en faveur de la diversité culturelle, la francophonie ne ferait rien de sérieux, selon lui, pour promouvoir les cultures africaines supplantées par les cultures étrangères, la culture française notamment. Toutefois, Joseph Paré se veut optimiste et propose une série de mesures pour une F/francophonie bénéfique pour les Africains : que les Africains prennent leur destin en main en occupant la place qui leur revient de droit dans cette organisation ; que la F/francophonie cesse de faire prévaloir les intérêts des grandes puissances sur ceux de l’Afrique en combattant énergiquement les dictateurs africains qui agissent très souvent de connivence avec ces puissances au détriment des populations africaines ; que la F/francophonie œuvre pour une véritable coopération multilatérale en Afrique francophone afin que ce continent ne soit plus le pré carré de la France ; qu’elle promeuve enfin l’industrie culturelle africaine qui est une des solutions aux multiples problèmes de l’Afrique. Empruntant la dialectique hégélienne, Paré suggère de sortir d’une lecture manichéiste de la F/francophonie pour travailler plutôt à lui donner une orientation nouvelle, de manière à ce qu’elle serve les intérêts de tous. Sur ce plan, il rejoint A. Kom qui, malgré le réquisitoire dressé contre la F/francophonie, invite tout de même les Africains à l’apprivoiser. C’est en revisitant toute une littérature peu reluisante autour de l’objet francophone que Fotsing Mangoua (2007) conçoit lui aussi la F/francophonie comme un « piège » pour les peuples africains et pense qu’il est « temps d’instituer une francophonie culturelle plus égalitaire ; [soulignant que] si rien n’est fait, il est fort à craindre (ou à espérer) que ces peuples n’aient pas d’autres choix, pour leur survie, que de sortir de [cette organisation] ».

Tranchant lui aussi avec une vision très pessimiste de la F/francophonie, Jean Tabi Manga (2004) reconnaît à la F/francophonie « des forces » telles que : sa présence sur l’étendue de la planète depuis la charte de Marrakech et le sommet d’Hanoï, ce qui lui confère une image et une voix qui porte ainsi qu’une liberté de ton dans « l’évolution des affaires du monde » ; ses multiples mandats politiques (État de droit, démocratie, droits de l’homme…), économiques et éducatifs qui en font une organisation présente dans la vie quotidienne de ses États membres. Toutefois, relève-t-il, la F/francophonie a quelques fragilités car si sa présence « est réelle dans le monde, on a du mal à mesurer son impact». À cet effet, Jean Tabi Manga est convaincu qu’il faut inventer une troisième F/francophonie qui consacrerait la force économique de cette institution par la création d’un espace économique francophone et, pourquoi pas, d’une banque d’investissement francophone. Il insiste par ailleurs sur « la nécessité de développer une conscience collective et un sentiment d’appartenance dans l’espace francophone. Pour lui, l’avenir de la F/francophonie sera conditionné par sa volonté de « partager autre chose que la langue française[13]. La F/francophonie doit songer aussi à « partager le développement [afin de] construire une logique gagnante [entre ses membres]. » Il abonde ainsi dans le même sens qu’Aimé Césaire[14] (2013) qui, réitérant l’appartenance de la Martinique à l’ensemble francophone, soulignait la nécessité de « redéfinir les lois qui gouvernent cet ensemble ».

Les francophiles

Après Senghor et les autres pères fondateurs de la F/francophonie, Alice Ellenbogen (2006) est certainement l’une des rares F/francophiles que compte encore l’Afrique noire francophone. Contrairement à ceux qui précèdent, elle a un discours très favorable à la F/francophonie, considérant qu’en Afrique et en France on lui fait de mauvais procès. Pour elle en effet, « la francophonie participe pleinement à la reconnaissance mutuelle des cultures [qui consiste à] établir comme droit et comme devoir universels une prise de conscience sur les cultures du monde » (99). Certes, elle reconnaît que quelques difficultés freinent le processus d’interculturalité en francophonie, mais la F/francophonie n’a rien d’une entreprise néocoloniale. Parce qu’elle est « contemporaine des indépendances, c’est sans doute cette simultanéité qui en a constitué sa lourde image d’organisation colonialiste, et qui en a créé les principales incompréhensions » (102). Par ailleurs, ajoute-t-elle, « l’engagement de la France peu après ainsi que l’association de sa politique étrangère à celle de la F/francophonie n’a fait qu’amplifier ce flou dans l’opinion publique internationale et française » (Ibid.). Elle soutient que la F/francophonie ne relève en réalité que d’une « volonté d’affronter ensemble les défis inquiétants d’aujourd’hui (…) » (Ibid.). Autre chose qui trouble le regard et fausse l’image de la F/francophonie selon Ellenbogen, c’est l’ignorance de ses actions et de ses décisions, en France en l’occurrence, où on « confond souvent F/francophonie et Afrique francophone » (Ibid.). Il n’en reste pas moins que la F/francophonie connaît une avancée réelle, qu’elle fait de la diversité son crédo, que ses actions sont concrètes et sa présence effective sur la scène internationale.

Deux constats majeurs se dégagent du débat qui précède : On note que même s’il existe encore en Afrique des inconditionnels de la F/francophonie, dans l’ensemble, cette organisation a plutôt mauvaise presse. On note également que le débat sur la F/francophonie en Afrique tourne généralement en un procès de la géopolitique franco-africaine, comme si la F/francophonie se résumait à ces deux espaces géographiques. Ces deux constats invitent à la réflexion sur les fondements et les enjeux de la F/francophonie en Afrique ; car si tant est que le rejet de la F/francophonie par l’élite intellectuelle africaine témoigne d’un sentiment d’inconfort des populations africaines au sein de l’espace francophone, comment comprendre cet inconfort lorsqu’on sait que la F/francophonie est une initiative africaine et que le projet de société francophone est tout à fait digne d’intérêt pour l’Afrique ?

Fondements et enjeux de la Francophonie en Afrique

En réalité une initiative commune de l’Afrique et de la France, la F/francophonie ne présente pas moins les garanties nécessaires aux grands défis de développement qui sont ceux de l’Afrique contemporaine. En effet, un bref rappel de l’historique de la création de la F/francophonie montre que cette institution est partie de simples réseaux de corps de métiers à des réseaux d’envergure gouvernementale pour devenir un vaste réseau (ou organisation) internationale; une extension de réseaux en réseaux qui témoigne en fait d’une internationalisation de son projet de société mais aussi d’une capacité toujours plus grande de celui-ci à répondre aux préoccupations de l’Afrique francophone.

Du concept francophonie

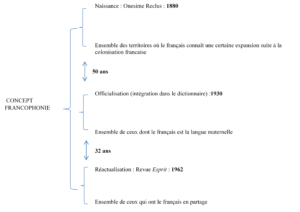

C’est le géographe français Onésime Reclus[15] qui fonde le concept de Francophonie en 1880. Il désignait ainsi l’ensemble des pays et des populations utilisant pour une raison ou pour une autre la langue française. 50 ans plus tard (1930), l’adjectif francophone apparaîtra dans les dictionnaires français pour désigner « ceux dont le français est la langue maternelle ». Le terme francophonie, qui semble avoir disparu de la circulation depuis sa création, n’intègre le dictionnaire que 32 ans plus tard, c‘est-à-dire en 1962, ressuscité[16] par la revue Esprit sous son acception actuelle à savoir, suivant l’interprétation de Maurice Druon, « l’ensemble de ceux qui ont le français en partage. » Avec le temps, le mot francophone se verra attribuer un référent institutionnel. Depuis lors, on distingue francophonie avec un f minuscule, désignant l’ensemble des peuples qui à des degrés divers utilisent la langue française, de Francophonie avec F majuscule référant à l’ensemble des institutions intergouvernementales ou gouvernementales qui œuvrent pour l’usage du français et la propagation “d’une culture francophone“ dans le monde.

L’évolution du concept francophonie

La F/francophonie embryonnaire

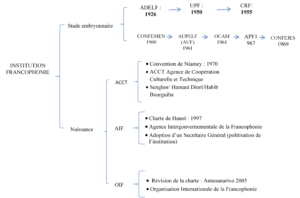

Dès 1926, même si le concept de francophonie n’est pas encore tout à fait répandu, il commence à fertiliser la création d’un certain nombre d’institutions que l’on pourrait qualifier de F/francophonie embryonnaire. La première d’entre elles est l’ADELF : Association des écrivains de langue française. Elle sera suivie, en 1950, par l’UPF : l’Union de la Presse Française et, en 1955, par la CRF : Communauté des Radios publiques francophones. Toutes ces institutions ont la particularité qu’elles réunissent des corps de profession à une échelle internationale en raison de leur partage de la langue française. A partir de 1960, ces institutions se multiplient en évoluant d’un cran dans la représentativité nationale car il ne s’agit plus simplement d’associations de corps de métiers, mais également d’institutions à l’échelle gouvernementale : la CONFEMEN[17] en 1960, l’AUPELP (actuelle AUF[18]) en 1961, l’OCAM[19] en 1961, l’Association internationale des sociologues de langue française en 1963, la fédération internationale des professeurs de français et l’APF[20] en 1967, puis la CONFEJES[21] en 1969. Le partage de la langue française demeure l’élément fondateur de ces institutions, un moyen pour elles de favoriser les rencontres et de bâtir des solidarités au-delà des limites nationales. Créées entre 1926 et 1969,toutes ces institutions constituent l’étape embryonnaire de la F/francophonie car elles ont progressivement nourri la « conscience de l’existence d’un espace linguistique partagé, propice aux échanges et à l’enrichissement mutuel[22] » ; entendu que c’est cette prise de conscience qui concourt à l’avènement en 1970 de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) que François Provenzano appelle à juste titre proto-francophonie, c’est-à-dire la F/francophonie primitive.

La Naissance de la F/francophonie : un new deal franco-africain

La F/francophonie est née de la volonté des ex colonies françaises de capitaliser l’héritage linguistique de la colonisation. Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de la F/francophonie, proclamait à cet effet : « Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française[23] ». Le projet des pères fondateurs de la F/francophonie consistait, notamment si l’on s’en tient à l’esprit qui se dégage de la charte de la F/francophonie, à mettre « le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisations[24]». Si à l’échelle intracontinentale il s’agissait pour les jeunes Etats africains de s’inscrire dans une dynamique d’échanges sud-sud, à l’échelle extracontinentale il s’agissait de fermer une sombre page dans les relations franco-africaines, celle de la colonisation, pour en ouvrir une autre résolument portée vers un idéal de vivre-ensemble qui passe par des partenariats respectueux de la souveraineté des ex colonies. C’est sans doute cette volonté de repartir sur de nouvelles bases avec la France qui explique que Senghor et ses homologues africains associèrent cette dernière à la réalisation du projet francophone. L’idée, selon François Provenzano (2011), que les Etats africains souhaitèrent la participation de la France à ce projet dans l’optique de bénéficier de son parrainage sur la scène internationales est tout à fait réfutable car les relations internationales sont fondées sur un jeu d’échanges dictés par la loi de l’offre et de la demande et non par des engagements sur bonne foi qui nécessiteraient une quelconque caution morale. Née des décombres de la colonisation, la F/francophonie en Afrique apparaît donc à la fois comme un lieu de mémoire et comme un projet d’espoir.

Jean Tabi Manga (2004) explique en effet que c’est à la faveur d’une rencontre entre des dirigeants politiques africains que l’idée de la F/francophonie voit le jour pour la première fois en 1961. Cette rencontre qui avait été initiée en vue de la création de l’Union africaine et malgache (UAM) dans la perspective de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) — aujourd’hui Union Africaine —, se tint dans un contexte de tension politique opposant deux tendances : d’un côté la tendance de Monrovia, dite Conseil de l’Entente, menée par Senghor et Houphouët-Boigny ; de l’autre la tendance de Casablanca menée par Nandim-Azibewé, Kwame Nkrumah et bien d’autres. Les premiers « entendaient donner à la future Organisation de l’Unité africaine une empreinte aussi francophone que possible ». C’est donc tout naturellement que Senghor y émet pour la première fois l’idée d’une organisation francophone, en parlant d’un « Commonwealth à la française ». Même si la nouvelle est prise plus tard avec peu d’enthousiasme[25] par le Général de Gaule, Senghor, Hamani Diori et Habib Bourguiba ne se résignent pas et continuent de travailler à rallier à leur cause les membres de l’UAM[26]. Puis, arrive Georges Pompidou à la tête de la France en 1969. C’est avec ce dernier que Senghor élabore la Charte de ce « Commonwealth à la française », conduisant ainsi à la création de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) en 1970. L’ACCT deviendra plus tard l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie, opérateur principal des Sommets[27].

La F/francophonie voit donc le jour le 20 mars 1970 à Niamey, sous l’appellation de l’Agence de coopération Culturelle et Technique, avec la participation conjointe du Sénégalais Léopold Sedar Senghor, du Nigérien Hamani Diori, du Tunisien Habib Bourguiba, du Cambodgien Norodom Sihanouk et du Français Georges Pompidou. Pour « une entreprise adossée à l’usage de la langue[28][française]», la valorisation et la promotion du français comme outil de rencontre et de communion entre les peuples est sa mission fondamentale. Il s’agit par ailleurs de « promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres, d’intensifier [leur] coopération culturelle et technique[29]». 27 ans plus tard, en 1997, la charte de Hanoi lui confère une envergure politique en la dotant d’un Secrétaire Général. Elle passe alors de l’appellation d’Agence de coopération culturelle et technique à celle d’Agence Intergouvernemental de la Francophonie (AIF). La révision de cette charte à Antananarivo, en 2005, confère finalement à l’institution l’appellation d’Organisation Internationale de la Francophonie, avec désormais une volonté d’embrasser les domaines de l’éducation, de la sécurité et de l’économie.

L’évolution de la F/francophonie

[1] La francodoxie est un concept qui se veut restrictif ou spécifique aux réalités néocoloniales entre la France et ses ex colonies. Il vise parallèlement à souligner la dimension culturelle du néocolonialisme. J’emprunte ce néologisme à Provenzano (2011) qui y voit les mécanismes d’assimilation et de subordination des autres littératures de langue française (la littérature africaine d’expression française en particulier) à un modèle français. Par extension, nous y voyons un système qui entretient une vision du monde normalisée par des repères franco-centrés ou d’origine coloniale. Ainsi, la francodoxie prend deux formes principales : elle prend la forme d’une classe gouvernante africaine qui doit sa légitimité à Paris et non au peuple qu’il gouverne, ce dernier se voyant ainsi dérober sa souveraineté. Elle prend également la forme d’un imaginaire social franco-centré, c’est-à-dire un imaginaire dont la France demeure le modèle de référence en tous points. Le concept de néocolonialisme, tout comme celui de la françafrique (qui traduit la néocolonisation de l’Afrique par la France) ont la faiblesse de ne susciter dans les esprits que la dimension politique et économique de ce phénomène. Or le néocolonialisme est une forme d’impérialisme qui trouve avant tout sa source dans les séquelles culturelles de la colonisation : ce sont les survivances culturelles de la colonisation — les modes de pensée et de représentation de l’autre qui ont une origine coloniale — qui favorisent l’impérialisme économique. Le concept de francodoxie tente de combler cette défaillance conceptuelle dans l’analyse de la géopolitique franco-africaine.

[2]La France s’entête selon lui à maintenir en Afrique un ordre mondial qui autrefois faisait d’elle le centre du monde de ses empires africains. Derrière sa politique de la diversité se cacherait en réalité une France narcissique et ethno-nationaliste (Ibid.).

[3] Et non plus de « l’universel » qui « implique un rapport d’inclusion à quelque chose ou à quelque entité déjà constituée » (Ibid.)

[4] D’où le 1er conseil qu’il donne à tout jeune écrivain francophone d’Afrique : « Entraîne-toi à ne jamais traiter ce qui te tient le plus à cœur » (1981).

[5] 2e paradoxe des écrivains francophones d’Afrique et 2 e conseil : « Ne t’attends point à être fêté, surtout si tu viens de publier »(Ibid.).

[6] 3e paradoxe, 3e conseil : « Attends-toi à être toujours le jeune écrivain, quels que soient ton âge et tes publications » (Ibid.).

[7] 4e paradoxe, 4e conseil : Attends-toi à mendier ta reconnaissance en tant que créateur auprès de ceux-là même qui sont tes ennemis » (Ibid.).

[8] 5e paradoxe, 5e conseil : ne t’attends pas à ce que tous les écrivains te tiennent un « discours désenchanté » sur l’espace francophone, car il existe des esclaves heureux (Ibid.).

[9] Et lorsqu’on sait qu’en 1971, dans Perpétue et l’habitude du malheur, Mongo Beti faisait déjà dire à un de ses personnages que la langue française fait partie des trois plus grands fléaux qui minent l’Afrique francophone — à côté de la dictature et de l’alcoolisme—, on est porté à croire que le sentiment d’inconfort/insécurité des intellectuels africains dans l’espace francophone est plutôt ancien.

[10] François Provenzano (Vies et mort de la Francophonie, 2011) raconte autrement l’histoire de la naissance de la Francophonie: au lendemain des indépendances, les anciennes colonies françaises souhaitent faire leur entrée sur la scène politique internationale et sollicitent comme une sorte de parrainage de la France. Hésitant entre la crainte d’être accusée de néo-colonialisme et le désir de préserver son rayonnement international en rejoignant l’Afrique francophone dans une sorte de pacte linguistique, la France fait finalement le choix de la deuxième option.

[11] Formant des sujets à répondre aux ordres, les rendant ainsi inaptes à toute prise de décision et à l’autodétermination.

[12] « Pour une “littérature-monde” en français » (2007), Le Monde, URL : http://www.lemonde.fr/livres/article/2007/03/15/des-ecrivains-plaident-pour-un-roman-en-francais-ouvert-sur-le-monde_883572_3260.html

[13]Selon lui, les pionniers de la F/francophonie sous-entendaient le développement et la richesse en partage lorsqu’ils évoquèrent pour la première fois la Francophonie en 1961 en parlant d’un « Commonwealth à la française ». En effet, la Francophonie est souvent comparée au Commonwealth mais la différence fondamentale semble qu’on ne peut pas vraiment dire que l’anglais soit au centre des préoccupations de cette organisation, alors que le français est bel et bien l’élément fédérateur de la Francophonie.

[14] Précisons que même si Aimé Césaire était Martiniquais (et donc Français), il avait toujours revendiqué ses origines africaines et est souvent perçu comme un intellectuel africain. Il aimait d’ailleurs affirmer : « Je suis fondamentalement Martiniquais, fondamentalement Antillais, fondamentalement Nègre, fondamentalement Africain » (https://www.youtube.com/watch?v=TOTv1QJb0o8).

[15] Dans son livre France, Algérie, colonies(1886), il classe les peuples non pas en fonction de leur couleur de peau ou groupe biologique, mais en fonction de la langue qu’ils parlent. La langue française apparaît chez lui comme le socle de l’empire français.

[16]Ce concept recevait ainsi une consécration définitive, qui reléguait pour toujours au second rang des termes tels que «francitude», «communauté francophone», «communauté de langue française» ou même «Commonwealth francophone» (!) et «Commonwealth à la française».

[17] Conférence des ministres de l’éducation de l’espace francophone.

[18] Agence universitaire francophone.

[19] Organisation commune africaine et malgache.

[20] Assemblée parlementaire de la Francophonie.

[21] Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de l’espace francophone.

[22]Organisation Internationale de la Francophonie (2018), Une Histoire de la Francophonie, disponible sur : https://www.francophonie.org/-Une-histoire-de-la-francophonie-408-.html, consulté le 12/05/18.

[23]« Une Histoire de la Francophonie », in Organisation Internationale de la Francophonie, URL : https://www.francophonie.org/-Une-histoire-de-la-francophonie-408-.html, page consultée le 19/5/2019.

[24]Ibid.

[25]A ce sujet, A. Kom (2000) n’est pas du même avis que J. Tabi-Manga car pour lui De Gaule joua un rôle non négligeable et reconnu par Senghor, dans la création de la F/francophonie.

[26] Qui deviendra plus tard l’Union Africaine et Malgache pour la Coopération Économique UAMCE

[27] « Donc, souligne Tabi Manga, l’idée de la Francophonie est contemporaine de l’émergence de l’Organisation Africaine, de l’Unité Africaine ».

[28]« Une Histoire de la Francophonie », in Organisation Internationale de la Francophonie, URL : https://www.francophonie.org/-Une-histoire-de-la-francophonie-408-.html, page consultée le 19/5/2019.

[29] « Une Histoire de la Francophonie », in Organisation Internationale de la Francophonie, URL : https://www.francophonie.org/-Une-histoire-de-la-francophonie-408-.html