S’il est des personnages qui avancent dans la vie, entourés d’un halo de mystère, par leur rapport à l’existence, par ce qu’ils donnent peu à voir, peu à entendre, mais tellement à comprendre, il en est un qui incarne cette alchimie mystérieuse, le poète Monchoachi.

S’il est des personnages qui avancent dans la vie, entourés d’un halo de mystère, par leur rapport à l’existence, par ce qu’ils donnent peu à voir, peu à entendre, mais tellement à comprendre, il en est un qui incarne cette alchimie mystérieuse, le poète Monchoachi.

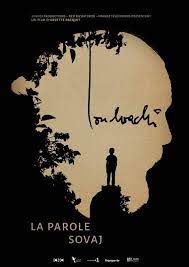

Dans le film d’Arlette Pacquit : La Parole Sovaj, présenté en avant-première à Tropiques-Atrium le 30 mars 2021 et en première diffusion sur Martinique la 1ère, le 6 avril suivant, André-Pierre Louis, alias Monchoachi, nous est présenté dans toute sa complexité et toute sa clarté. Chose étonnante, l’homme solitaire est descendu de la montagne du Vauclin, lui qui refuse tout projecteur, cultive l’absence plus que la présence. Il nous est apparu dans sa simplicité, son apparente fragilité, son sourire malicieux, sa modestie, son élégance.

Ce documentaire d’une belle poésie est un voyage qui brise les codes habituels pour offrir ce que la poésie a de plus éclaté et de plus rassemblé, de plus libre, de plus primitif, voire subversif, dans ce qu’elle offre à voir de ce qu’est la beauté. Beauté des lieux habités. Celle de la force du verbe.

Dans la découverte de la magnificence de l’île, les sens sont en éveil. La caméra s’émerveille de ces lieux habités, particuliers, captant magnifiquement la diversité des paysages, semblable à la diversité des humains. Les lieux sont variés, ouverts, plus intimes, parfois clos, aérés, ou encore étouffants, toujours poétiques. La mer, étendue large et claire, la crique, coin des pêcheurs, lieu caché d’initiés. La caméra se promène, déniche et caresse, faisant surgir des images qui apaisent. Des images à contrario de ce monde prétendument civilisé, mondialisé, embouteillé. La forêt offre l’espace mystérieux des secrets, de la méditation, voire de la magie et l’arbre lieu de prière, symbole de force, de transmission. L’eau de la rivière purifie. La fumée du brulis donne à la terre toute la poésie qui lui revient. Nous sommes envahis de sensations diverses. Il n’est nulle beauté d’un lieu sans ceux qui y habitent. Et les êtres sont là, en osmose avec la terre, l’acceptant, la saluant, la caressant, s’en imprégnant, la chantant, la célébrant, la travaillant et la conque du lambi, accompagne le rythme du tambour. Le son donne à vibrer. Les voix s’élèvent. Les voix alternent. Celle de l’homme aux pieds nus, puis la divine virtuose Callas, aérienne, la voix envoûtante de Dhaffer Youssef, s’éteignant en un souffle, tout comme celui de l’instrument.

A cela, s’ajoute le verbe. Affirmé d’emblée. « Chaque langue a une vision particulière du monde… Et cette langue vient du peuple » dit le poète. A ce titre, c’est bien au peuple que la parole est donnée et le poète est le peuple. L’homme Monchoachi ne s’impose pas, mais se pose dans une posture au monde, aux côtés des agriculteurs, du pêcheur, d’autres artistes, d’autres anonymes, des vieux, des enfants, des jeunes, des d’âge mûr. Des gens à la fois simples et philosophes dans leur contact avec l’environnement, avec les autres. Les êtres parlent peu, chuchotent parfois mais ce qui est dit, pose tout son sens et la langue vit. Le créole dit la liberté du bonjour, car qu’est un bonjour, sinon l’envie du partage, sinon l’amorce de ce qui viendra après, clame le pêcheur ? Qu’est le poète sinon le tuteur du pied d’igname, ce tuteur solidaire de ce et de ceux qui gravitent autour de lui, dit l’agriculteur ? Qu’est donc le créole sinon une façon d’être au monde ? L’expression des savoirs populaires, l’expression de la liberté, du mouvement car langue orale. La langue bouge, vit, ne souffre aucun enfermement, ne supporte aucune rationalité, affirme le poète. Le créole est avant tout partage, rencontre, renouvellement permanent, la danse des sons, comme l’écriture du poète pourrait être la danse des signes. Le créole impose une présence à soi et aux autres, différente. N’est-il pas vrai qu’un corps bouge différemment en français, en anglais, en créole ? Et toujours, selon lui, La langue n’apparait pas identitaire. Peut-elle néanmoins, dans ce monde uniformisé aider à affronter le monde actuel ? Oui, répond avec conviction Monchaochi.

Les propos, les images, le son, rappellent l’essentiel humain, la particularité et la quintessence de la présence au monde. Même si nous n’avons pas trouvé tous les codes d’accès de ce qu’est la poésie de Monchoachi. En cela, ne suffit-il de recevoir ce qui nous est donné, sans chercher à vouloir tout mettre sous le joug de la raison ? Comme s’arrêter devant une toile qui nous subjugue sans qu’on ne la comprenne ? Faut-il toujours tout comprendre pour savoir juste accueillir ?

Le film est comme celle qui l’a réalisé, Arlette Pacquit. Feutré. Intense. Poétique. Comme un murmure qui roule. Un murmure qui chuchote ce qu’est la vie. La vraie. La voix superposée, sans intrusion, sans mise en avant, en écho aux propos de Monchoachi : « Qu’est-ce qu’écrire ? Qu’est-ce que penser face à un monde qui s’effondre ? Revenir à une parole qui sauvegarde ? ». La voix sobre, pose l’équation, suit le fil de la pensée du poète. Images et son disent non à cette surconsommation chronique, ce chaos moderne, ces décibels destructeurs. En les montrant justement. A contrario. Rapidement. Sans les nommer. La nature est là, majestueuse, rassurante et le rythme ralentit, repart, s’accélère, au rythme du chef d’orchestre qu’est la réalisatrice. Sa voix, rarement, sobrement, interpelle encore, en écho toujours aux mots du poète. En compréhension des mots du poète. « A quel instant, notre parole s’égara-t-elle ? Aujourd’hui, les peuples s’agglutinent, l’uniformité dissipe les dons, personne n’attend d’être invité par un sorcier… ». Le poète de la marge, celui qui, loin de chez lui, avait connu l’exil physique, ne se reconnaît pas dans ce monde qui l’exile du plus profond de lui. « Exil moral », sur son propre sol. Il ne se reconnait pas dans ces codes imposés. Dans ce monde si semblable d’un lieu à l’autre de la planète, dans cette traversée qu’impose la mondialisation. Ce monde qui enlève toute spécificité à toute terre spécifique, la vidant de sa substantifique moelle. Ce monde qui domine, qui écrase, qui tue la singularité des peuples, qui tue leur culture, pour en imposer une autre, leur histoire pour en fabriquer une autre.

Si parfois, le fil conducteur semble se perdre, si parfois le spectateur erre, a le sentiment de ne pas avoir eu le temps de comprendre, d’assimiler, il n’en est rien, car la pensée fluctue, se cherche, comme le verbe, comme les êtres, et trace petit à petit le chemin de la découverte. Le visage, les propos de Jean-Elie Radiguet, pêcheur de son état ; le visage, les propos, de l’agriculteur Félix Euphrasie, sont à la même enseigne que les mots dits du poète. Illustration vivante, absolue, des mots écrits en mots-poème. Dans le vécu. Dans la singularité. Dans le lien à la langue. Celui à la nature. Une autre façon d’habiter l’île, la nôtre, dans sa particularité, nous est proposée.

Dans ce que ce documentaire donne à voir, à entendre, dans « l’éclaté », « le rassemblé », tout est harmonie, tout flotte et tout est ancrage. Tout est aussi questionnement. Aussi bien le poète présent, discret, s’effaçant devant les mots, les laissant libres d’aller et de venir, de dire. Au gré des éléments, des événements, au gré des hommes, qui eux aussi, affichent le mouvement. Dans un ensemble de paysages posant la question de la langue, des coutumes, de la rencontre, celle de l’ermitage, de l’ancrage. Du sens de la vie. De nos ratages. De nos espoirs.

Mais au-delà de l’île, il est à comprendre la dimension universelle des mots du poète. L’enracinement d’un homme, d’où qu’il soit, se fait par la langue, les traditions, par son originalité, par ce fil qui le relie au plus lointain de son ascendance, de son histoire, par la façon dont il habite son lieu. Ancrage ne signifie pas repli ; ancrage s’allie à résistance. Il s’agit d’affirmer sa liberté, d’échapper au modèle unique, celui qui s’impose. D’échapper au bulldozer des temps modernes, visant à étouffer l’humain.

Tant à dire encore sur cette célébration d’un soir.

Monchoachi, le poète engagé, « gagé », enraciné, celui qui avait fui en Algérie, qui en était revenu, celui qui renvoie Dieu au ciel, s’il existe, qui néanmoins célèbre le sacré, pourrait être un moine tibétain, mais aussi un paysan palestinien défendant ses oliviers contre les colons, un Indien d’Amazonie luttant pour garder son espace vital, ou tout autre rebelle à l’engloutissement, à la disparition.

Peu importe que la profondeur de sa pensée parfois, désoriente, suppose un apprivoisement. Elle échappe ainsi à l’enfermement et laisse libre cours au cheminement.

Ce soir – là, l’homme « sovaj » à la parole « sovaj » n’a pas fui. Il était là, descendu de sa montagne du Vauclin. Ne se trouvant décidément pas assez intéressant pour être le personnage du film. Et d’ailleurs, dit-il : pourquoi faire un film sur moi ? « Au-delà de moi, seules les idées comptent… » Et que les points de suspension accompagnent le chemin à suivre… Librement, car « Si tu es perdu sur le chemin, ne demande pas à celui qui connait la route ».

Merci à tous ceux qui ont permis que le documentaire existe. Qu’il soit vu.

Merci à Arlette Pacquit pour ce film qui vivra sa vie, vibrera et fera vibrer.

Merci à Monchoachi d’avoir accepté de nous donner à voir, à sentir, à vivre, à entendre, à recevoir « la parole sovaj »