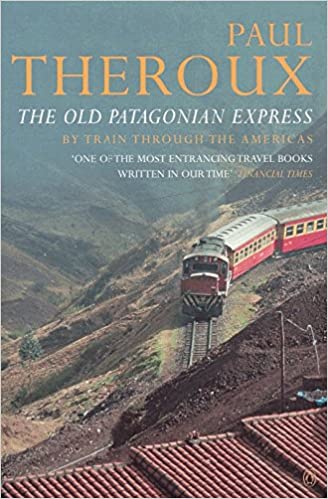

Paul Theroux est un écrivain américain surtout connu pour ses récits de voyage, notamment en train, aux titres merveilleusement évocateurs (Riding the Iron Rooster, The Great Railway Bazaar, Ghost Train to the Eastern Star, Dark Star Safari, etc.), et aussi de romans, comme par exemple The Mosquito Coast, devenu un film célèbre de Peter Weir. Dans un de ses travel books, The Old Patagonian Express (1979), il relate ses entretiens à Buenos Aires avec Jorge Luis Borges, près de la fin de son itinéraire, du Massachusetts à la Patagonie.

Buenos Aires est à première vue, et ensuite durant des jours, une fourmilière des plus civilisées. Elle a l’élégance du Vieux Monde dans ses rues et ses bâtiments ; et dans ses habitants, toute la vulgarité et la bonne santé directe du Nouveau. Toutes ces librairies et tous ces kiosques ! – quel endroit littéraire pense-t-on, quelle richesse, quelle allure ! Les femmes à Buenos Aires sont élégantes, d’un chic appliqué, d’une manière qu’on ne voit plus en Europe. Je m’attendais à un lieu plutôt prospère, bétail et gauchos, et une dictature cruelle, mais je ne comptais pas trouver un endroit charmant, avec une architecture séduisante, ni ressentir la force de son attraction. C’était une ville merveilleuse pour se promener, et en marchant, je pensais que ce serait un endroit agréable pour y vivre.

[…]L’appartement de Jorge Luis Borges était à Maipú, après la station de métro Plaza General San Martín, sur la ligne Retiro-Constitución. Après un court trajet, je trouvai son immeuble facilement.

La plaque en cuivre au sixième étage disait simplement : Borges. Je sonnai et fus admis par un enfant d’environ 7 ans. Quand il me vit, il suça son pouce d’un air embarrassé. C’était le fils de la bonne. Elle était paraguayenne, une Indienne bien en chair, qui me fit entrer dans le salon, où se trouvait un gros chat blanc. Il n’y avait qu’une lumière faible, et le reste de l’appartement était dans l’obscurité, ce qui me rappela que Borges était aveugle.

La curiosité, accompagnée d’un certain malaise, me poussa dans un petit parloir. Bien que les rideaux aient été tirés et les volets fermés, je pouvais distinguer un candélabre, l’argenterie de famille dont Borges parle dans une de ses histoires, quelques tableaux, de vieilles photos, et des livres. Peu de meubles, un sofa et deux chaises près de la fenêtre, une table dans un coin, et un mur et demi d’étagères à livres. Quelque chose frôla mes jambes, j’allumai une lampe : le chat m’avait suivi.

Il n’y avait pas de tapis sur le plancher, qui aurait pu faire trébucher le propriétaire privé de sa vue, ni de mobilier intrusif contre lequel il aurait pu se heurter. Le parquet brillait, il n’y avait pas une trace de poussière. Les peintures étaient anonymes, mais les trois gravures sur acier étaient identifiables. Je reconnus des vues de Rome de Piranesi, la plus borgesienne était une Pyramide de Cestius qui aurait pu illustrer ses Fictions. Le biographe de Piranèse, Bianconi, l’appelait « Le Rembrandt des ruines ». « Je dois produire de grandes idées » disait Piranèse. « Je pense que si on m’avait confié la planification d’un nouvel univers, j’aurais été assez fou pour l’entreprendre. » C’est quelque chose que Borges lui-même aurait pu dire.

Les livres formaient un ensemble hétérogène. Un coin était réservé aux classiques, en traduction anglaise, Homère, Virgile, Dante. Des étagères de poésie, sans ordre particulier : Tennyson, e e cummings, Byron, Poe, Wordsworth, Hardy. Des livres de référence, English Literature de Harvey, The Oxford Book of Quotations, divers dictionnaires, y compris celui du Dr Johnson, et une vieille encyclopédie reliée en cuir. Ce n’était pas des éditions de prix, les reliures étaient usées, les couvertures fanées, mais elles avaient l’apparence de livres maintes fois lus. Marqués par les pouces, remplis de marque-pages. Le fait d’avoir été lu change l’aspect d’un livre. Une fois lu, il n’est plus jamais le même, et les gens laissent leur marque sur leurs livres. Un des plaisirs de la lecture est de constater cette altération sur les pages, et la façon dont, en le lisant, vous vous êtes approprié un livre.

Il y eut un bruit de frôlement dans le couloir, et un grognement. Borges sortit du couloir peu éclairé, se guidant le long du mur. Il était habillé de façon formelle, d’un costume bleu sombre, avec une cravate noire. Ses chaussures étaient lacées de façon lâche, et la chaîne d’une montre pendait de son gilet. Il était plus grand que je ne pensais, et son visage avait un côté britannique, une pâleur sérieuse dans la mâchoire et le front. Ses yeux étaient gonflés, fixes et sans vue. Mais malgré son côté chancelant, et le léger tremblement de ses mains, il semblait en bonne santé. Il avait la précision pointilleuse d’un chimiste. Sa peau était claire – il n’avait pas les taches dues à l’âge sur les mains – et son visage était ferme. On m’avait dit qu’il avait « environ quatre-vingts ans ». Il était alors dans sa 79e année, mais paraissait dix ans plus jeune. « Quand vous aurez mon âge », fait-il dire à son double dans une histoire, L’Autre, « vous aurez presque complètement perdu la vue. Vous arriverez à distinguer le jaune, les lumières, les ombres. Mais ne vous en faites pas, la cécité graduelle n’est pas une tragédie, c’est comme un lent crépuscule d’été. »

« Oui », dit-il, cherchant ma main, et la serrant pour me guider vers une chaise. « S’il vous plaît, asseyez-vous, il y a une chaise là quelque part. Faites comme chez vous. » Il parlait si vite que je ne reconnaissais pas son accent avant qu’il ait fini. Il semblait manquer de souffle. Il parlait par saccades, mais sans hésiter, sauf quand il abordait un autre sujet. Alors, en bégayant, il levait ses mains tremblantes et donnait l’impression d’attraper la question dans l’air et en tirer les idées au fur et à mesure qu’il continuait.

« Vous êtes de Nouvelle Angleterre », dit-il. « C’est merveilleux, c’est le meilleur endroit dont on peut venir. Tout y a commencé, Emerson, Thoreau, Melville, Hawthorne, Longfellow. Ils ont tout lancé, sans eux il n’y aurait rien. J’y suis allé, c’était magnifique. »

« J’ai lu votre poème sur la région, lui dis-je, New England’s 1967, qui commence par : Ils ont changé les contours de mon rêve. »

« Oui, oui », dit-il. Il bougeait ses mains de façon impatiente, comme un homme s’apprêtant à lancer des dés. Il ne voulait pas parler de son œuvre, en était presque dédaigneux. « Je faisais des conférences à Harvard. Je déteste ça, mais j’adore enseigner. J’ai bien aimé les Etats-Unis, la Nouvelle Angleterre. Le Texas est très spécial. J’y étais avec ma mère, elle était âgée, plus de 80 ans. On est allé voir The Alamo. » La mère de Borges était décédée depuis peu, au grand âge de 99 ans. Sa chambre était comme elle l’avait laissée à sa mort. « Vous connaissez Austin ? »

Je lui dis que j’avais pris le train de Boston à Fort Worth et que Fort Worth ne m’avait pas emballé. « Vous auriez dû aller à Austin », dit Borges. « Le reste ne me dit rien, le Midwest, l’Ohio, Chicago. Sandburg est le poète de Chicago, mais qu’est-ce que c’est ? Il est seulement bruyant, il a tout pris à Whitman. Lui était grand. Sandburg n’est rien. Et les autres… », dit-il en déplaçant ses doigts pour former une carte imaginaire de l’Amérique du Nord. « Le Canada ? Dites-moi, qu’est-ce que le Canada a produit ? Rien. Mais le Sud est intéressant. Quel dommage qu’ils aient perdu la guerre, vous ne pensez pas que c’est pitié, hé ? »

Je lui dis que la défaite était inévitable pour le Sud. Ils étaient arriérés et satisfaits, et maintenant c’était les seuls aux Etats-Unis qui parlaient encore de la guerre de Sécession. Les gens du Nord n’en parlent jamais. Si le Sud avait gagné, ça nous aurait sans doute épargné quelques-unes de ces réminiscences confédérées.

« Bien sûr qu’ils en parlent », dit Borges, « ça a été une terrible défaite pour eux. Mais ils devaient perdre, c’était des ruraux. Et je me demande : est-ce que la défaite est si mauvaise ? Dans les Sept piliers de la sagesse, Lawrence ne parle-t-il pas de la « honte de la victoire » ? Les Sudistes étaient courageux, mais peut-être le courage ne fait pas un bon soldat. Qu’en pensez-vous ? »

« Le courage seul ne peut faire de vous un bon soldat, dis-je, pas plus que la patience seule ne fait de vous un bon pêcheur. Le courage peut rendre un homme aveugle au danger, et un excès de courage, sans prudence, peut être fatal. »

« Mais on respecte les soldats », dit Borges. « Raison pour laquelle peu de gens ont une haute idée des Américains. Si l’Amérique était une puissance militaire au lieu d’un empire commercial, on la regarderait autrement. Qui respecte les hommes d’affaire ? Personne. Les gens regardent l’Amérique, et tout ce qu’ils voient ce sont des représentants de commerce. Et ils rient. »

Il battit des mains, les noua, et changea le sujet. « Comment êtes-vous arrivé ici ? »

« Après le Texas, j’ai pris un train pour le Mexique. »

« Qu’est-ce que vous en pensez ? »

« Délabré, mais plaisant. »

Borges dit : « Je n’aime pas le Mexique, ni les Mexicains. Ils sont si nationalistes. Et ils détestent les Espagnols. Que peuvent-ils faire avec cette attitude ? Et ils n’ont rien. Ils ne font que jouer à être nationalistes. Et ce qu’ils aiment vraiment, c’est jouer les Peaux-rouges, les Indiens. Ils aiment simuler. Ils n’ont rien du tout. Et ils ne peuvent se battre, hein ? De très mauvais guerriers, ils perdent toujours. Voyez ce que quelques soldats américains ont pu faire au Mexique ! Non, je n’aime pas du tout le Mexique.

Il s’arrêta et se pencha. Ses yeux se gonflaient. Il trouva mon genou et le tapota, pour marquer le coup. « Je n’ai pas ce complexe », dit-il, « je ne déteste pas les Espagnols. Bien que je préfère de loin les Anglais. Quand j’ai perdu la vue en 1955, j’ai décidé de faire quelque chose de totalement différent. Et j’ai appris le vieil anglo-saxon. Ecoutez… »

Il récita toute la Prière au Seigneur en anglo-saxon. « C’est la Lord’s prayer. Maintenant, ça, vous connaissez ça ? » Il récita les premiers vers de The Seafarer.

“The Seafarer”, dit-il. « N’est-ce pas magnifique ? Je suis en partie anglais. Ma grand-mère était du Northumberland, et d’autres parents du Staffordshire, Saxons, Celtes et Danois, c’est bien ça ? On parlait toujours anglais à la maison. Mon père me parlait en anglais. Peut-être que je suis en partie norvégien – les Vikings étaient au Northumberland. Et York, York est une belle ville, hein ? Mes ancêtres venaient de là, aussi. »« Robinson Crusoé venait de York », dis-je.

« Ah bon ? »

« Je suis né une certaine année dans la ville de York, d’une bonne famille [1]. »

« Oui, oui, j’avais oublié ça. »

Je lui dis qu’il y avait des noms nordiques partout dans le nord de l’Angleterre, et lui donnai comme exemple celui de Thorpe. Un nom de lieu et un nom de famille.

Borges dit : « Comme en allemand, Dorf. »

« Ou en hollandais, Dorp. »

« C’est bizarre, je vais vous dire quelque chose. Je suis en train d’écrire une histoire dont le personnage principal s’appelle Thorpe. »

« C’est votre héritage du Northumberland qui se réveille. »

« Peut-être. Les Anglais sont des gens merveilleux. Mais timides. Ils ne voulaient pas d’un empire. Ce sont les Français et les Espagnols qui les ont poussés. Et ainsi ils ont eu leur empire. Une grande chose, non ? Ils ont tant laissé derrière eux. Regardez ce qu’ils ont apporté à l’Inde. Kipling ? Un des plus grands écrivains ! »

Je dis que parfois une histoire de Kipling était seulement une intrigue, ou un exercice dans un dialecte irlandais, ou une énorme gaffe, comme le climax de “At the end of the passage”, où un homme photographie un épouvantail dans la rétine d’un cadavre et ensuite brûle les images parce qu’elles sont effrayantes. Mais d’où venait l’épouvantail ? »

« Ça ne fait rien, il est toujours bon. Mon récit favori est “The Church that was in Antioch”. Quelle merveilleuse histoire ! Et quel grand poète ! Je sais que vous êtes d’accord, j’ai lu votre article dans le New York Times. Ce que j’aimerais de vous c’est que vous me lisiez des poèmes de Kipling. Venez », me dit-il en se levant vers une étagère. « Là, vous voyez tous ses livres ? A gauche il y a les Collected Poems, c’est un gros livre.

Il évoquait l’idée avec ses mains, et je trouvai le livre à côté d’une Elephant Head Edition of Kipling, je le ramenai au sofa. Borges dit : « Lisez-moi The Harp Song of the Dane Women. »

Je fis ce qu’il me demandait.

What is a woman that you forsake her,

And the hearth-fire and the home-acre,

To go with the old grey Widow-maker?“The old grey Widow-maker”, dit-il, « c’est tellement bon. On ne peut pas dire des choses comme ça en espagnol. Mais je vous interromps, continuez… »

Je repris, mais à la troisième strophe, il m’arrêta. “The ten-times-fingering weed to hold you.”, « Comme c’est beau ! » Je continuai à lire ce Reproche à un voyageur, et sa lecture seule me rendit homesick. Et à chaque nouvelle strophe, Borges s’exclamait sur un vers particulier. Il était plein de ferveur pour ces textes anglais. Quelques locutions étaient impossibles à dire en espagnol. Une simple expression poétique comme world-weary flesh, doit être rendue en espagnol en « la chair fatiguée par le monde ». L’ambiguïté et la délicatesse sont perdues, et Borges était mécontent du fait qu’il ne pouvait trouver d’équivalent. « Et maintenant, mon favori », dit-il, The Ballad of East and West.

Il se trouva encore plus de matière à interruptions dans cette ballade que dans The Harp Song, et bien que ce ne fut pas un de mes poèmes favoris, Borges attira mon attention sur les meilleurs passages, dans divers couplets, et continua à affirmer qu’on ne pouvait exprimer ça en espagnol.

« Lisez m’en un autre », dit-il.

Pourquoi pas The Way through the Woods, dis-je, et en le lisant, j’avais la chair de poule.

Borges dit : « C’est comme Hardy. Un grand poète, mais je ne peux pas lire ses romans. Il aurait dû se cantonner à la poésie. »

« C’est ce qu’il fit finalement, il abandonna les romans. »

« Il n’aurait jamais dû commencer », dit Borges. « Vous voulez voir quelque chose d’intéressant ? » Il me ramena aux étagères et me montra son Encyclopaedia Britannica. C’était la onzième édition, très rare, pas un livre de faits, mais une œuvre littéraire. Il me dit de regarder la rubrique « Inde », et d’examiner la signature des images. C’était Lockwood Kipling. « Le père de Rudyard, vous voyez ? »

On fit le tour de sa bibliothèque. Il était spécialement fier de sa copie du Dictionary, de Johnson (« Ça m’a été envoyé de la prison de Sing Sing, de façon anonyme »), de son Moby Dick, de sa traduction de Richard Burton des Mille et une nuits. Il fouilla dans les étagères et sortit d’autres livres, puis il m’emmena dans son bureau pour me montrer son exemplaire de Thomas de Quincey, son Beowulf – le touchant il commença à réciter – et ses sagas islandaises.

« C’est la plus riche collection de littérature anglo-saxonne de Buenos Aires », dit-il.

« Sinon d’Amérique du Sud. »

« Oui, je crois. »

Nous retournâmes à la bibliothèque. Il avait oublié de me montrer son édition de Poe. Je lui dis que j’avais lu récemment Les aventures d’Arthur Gordon Pym.

« Je parlais justement de Pym hier soir à Bioy Casares », dit Borges. Bioy Casares avait collaboré à une série d’histoires avec lui. « La fin du livre est si étrange, l’obscurité et la lumière. »

« Et le navire avec les cadavres. »

« Oui » dit Borges, plutôt incertain. « Je l’ai lu il y a si longtemps, avant que je perde la vue. C’est le meilleur des livres de Poe. »

« Je serais heureux de vous le lire. »

« Venez demain soir », dit Borges. « A sept heures et demie, vous pourrez me lire des chapitres de Pym, et puis nous irons dîner.

Je pris ma veste sur la chaise. Le chat avait mâchouillé la manche. Elle était humide, et il était maintenant endormi. Il dormait sur le dos, comme s’il voulait qu’on lui gratte le ventre. Les yeux bien fermés.

[1] Citation du livre de Daniel Defoe, Robinson Crusoé (NDT).