Dans les années 50, on ne connaissait pas les plats préparés et la cuisine industrielle.

Toute la Cuisine était faite maison.

Cette noble tâche était l’apanage des femmes, qui restaient au foyer.

Notre mère, Emma, fin mai 1942

Notre mère s’y collait, et même si elle n’avait pas une attirance particulière pour cette fonction, elle nous préparait de bons petits plats simples et à notre goût, assez restrictif, il faut bien le dire. Il y avait beaucoup de denrées que nous n’aimions pas, particulièrement mon frère Bernard qui se révélait très difficile.

La base en était fort simple, des plats principaux à base de pâtes, de riz ou de pommes de terre, en purée, nature ou frites. Les lentilles entraient dans ces plats basiques, et permettaient à notre père d’évoquer la vente par Esaü à Jacob de son droit d’aînesse pour un plat de lentilles. Il avait suivi le catéchisme, et nous faisait profiter de morceaux choisis présentés à sa manière.

De la viande, quelquefois des steaks, mais c’était cher, des entrecôtes, des escalopes. Le mouton était plus rare, le porc et la saucisse (de Toulouse) fréquents. Nous adorions les joues de bœuf aux carottes et apprécions les pots au feu. Il y avait aussi souvent du foie de génisse, très apprécié. Le foie de veau était encore trop cher. Le civet de lapin en sauce était fort apprécié. Les viandes bon marché (daubes) étaient les plus utilisées. Nous consommions également beaucoup de volailles.

On mangeait alors beaucoup de viande de cheval, qui était bonne et pas chère. Il y avait de nombreuses boucheries chevalines, et l’une d’elles était située dans la cité Périole. Le sang de cheval passait pour avoir des vertus médicales, et on en faisait boire, fraîchement pressé, aux enfants pour les fortifier. Mon père avait eu droit à ce privilège (qu’il avait estimé tout juste supportable), Bernard et moi y avons échappé, tout comme à l’huile de foie de morue, dont les vertus faisaient autorité… Heureusement, les temps ont changé!

Les conserves en boîte (légumes, ananas) et les sardines à l’huile venaient compléter notre alimentation.

“ Mon père adorait les spaghettis, il n’avait pas épousé pour rien une italienne. Elle les préparait à la sauce tomate ou avec du parmesan. Quelquefois nous avions la chance, assez rare, d’avoir du parmiggiano provenant de la boutique des cousins italiens (famille Lui). Mais les relations avec eux n’étaient pas fameuses, ils nous snobaient pour des raisons de supériorité sociale. Paradoxalement, à part les spaghettis, notre mère ne nous a rien apporté de la cuisine italienne. C’était l’intelligence de la famille Lui, l’intellectuelle, et elle devait être moins impliquée en cuisine. Une deuxième raison plaide en ce sens, la famille étant pauvre, la cuisine devait être extrêmement basique et peu variée, certainement à base de polenta, dans sa version paupériste. Sa mère Cisella ne semble pas avoir été en mesure de lui transmettre une vraie tradition culinaire.

Il faut aussi mentionner les bons plats de coquillettes au beurre accompagnées d’une tranche de bon jambon, chaque fois que nous étions malades. C’était un excellent moyen pour accélérer la guérison.

Mais le plat familial préféré, c’était les frites, cuites dans une authentique friteuse, à l’huile d’arachide, accompagnés d’un bon steak ou d’œufs au plat. Il n’est jamais resté une frite à l’issue d’un repas. Il faut dire que mon père et moi avions un excellent appétit, et que souvent nous bénéficiions du manque d’appétence du frangin.

Et le Cassoulet ? Plat toulousain par excellence, il ne faisait pas partie de la culture culinaire de notre mère. Peut être trop long à cuisiner, nous ne découvrîmes ce plat délicieux que grâce aux boîtes de conserve William Saurin, quelques années plus tard, avant de réussir à apprécier de vrais cassoulets.

Nous mangions beaucoup de légumes et de fruits, ce qui nous procurait une cuisine très variée. Ma mère allait faire le marché sur les Grands Boulevards, à la fermeture quand les prix baissent. Quand nous n’avions pas classe, nous l’y accompagnions. Elle négociait (avec beaucoup de difficultés dans sa jeunesse, puis elle s’est aguerrie), les salades, les petits pois, les haricots verts, les haricots blancs, les tomates, les courgettes et aubergines, etc. Nous n’aimions pas les choux cuits, un atavisme familial….

Il ne faut surtout pas oublier après les œufs aux plats, les omelettes, soit aux pommes de terre, soit aux asperges en saison. Pour les déplacements, les omelettes aux pommes de terre et aux asperges, remplaçaient très avantageusement les sandwiches.

Autre réussite de notre mère, les aubergines farcies.

Le poisson était consommé une fois par semaine, plutôt le vendredi, pas par respect de la religion, mais parce que c’était à ce moment que les poissonniers offraient le plus de choix et le plus de fraîcheur. Comme les frigos étaient rares, même dans les magasins, les poissons étaient présentés sur des étals entourés de blocs de glace, qui fondaient à vue d’œil. Le sol était recouvert d’eau et glissant, l’odeur du poisson prégnante, et peu alléchante. Il y avait beaucoup de “merluchon” et des poissons plats, soles et limandes, qui avaient notre préférence.

Pour les fruits, on ne mangeait alors que les fruits de saison, mais en quantité : pommes poires, oranges, bananes, cerises, fraises, pêches, abricots, prunes, melons, raisins, et figues, rien que des fruits naturels! On ne connaissait pas encore les fruits exotiques, la mondialisation, avec tous ses bienfaits, n’avait pas encore commencé. On pouvait en acheter dans des boutiques spécialisées ou les premiers grands magasins, mais ils étaient hors de prix. La grande distribution n’était pas encore née, et le budget alimentaire représentait plus de 30% des dépenses d’un foyer. Aujourd’hui (2018) il est tombé à 12/13%.

Dans ce contexte, et quand les fruits en surproduction étaient à la baisse, ma mère en achetait pour faire des confitures. Il y avait toujours des stocks de confiture de pomme, d’orange, d’abricot et de fraise, de prunes et de figues, qui venaient agrémenter de bonnes tartines de pain beurré. Mon père s’en régalait et en remplissait des ramequins ou bien il piochait directement dans le pot avec un bout de pain planté au bout d’un couteau….

Une autre de ses spécialités était de composer de bonnes salades de fruit.

Une innovation maison consistait à préparer des fraises au vin. Les fraises macéraient quelques heures dans un saladier avec du vin : c’était un régal. Nos correspondants allemands regardaient de prime abord ce plat avec restriction, voire dégoût, mais quand ils nous voyaient nous régaler, ils finissaient par goûter, et comme c’était des gens intelligents, ils appréciaient et en reprenaient.

La pâtisserie était le seul plat préparé acheté, le dimanche, chez le pâtissier, où il fallait faire la queue pour obtenir, soit un gâteau classique, soit des petits gâteaux, millefeuilles, éclairs au chocolat ou au café, religieuses, tartelettes aux fruits, etc.

Mon père se serait fait damner pour un millefeuille ou un éclair au café, moi c’était pour le chocolat !

Mais notre préférence allait aux flans et aux crèmes chocolat faits par notre mère. Un vrai régal, qui permettait de terminer le repas en apothéose. Elle savait aussi confectionner de belles tartes aux pommes.

Sa plus belle réussite en matière de dessert était une crème au chocolat dans laquelle étaient introduits des biscuits à la cuillère imbibés ou non de rhum. Un délice, qui était servi pour les repas festifs du dimanche.

Les desserts lactés n’étaient pas encore sur le marché, les yaourts (on disait “yogourts”) commençaient à peine à apparaître. Vendus en pots de verre consignés, il fallait les ramener chez Pendariès, l’épicier en bas de la côte Dessales. A la cantine du lycée j’ai découvert les petits suisses, enveloppés dans du papier, qui, hélas, utilisés comme projectile, finissaient souvent collés au plafond….

Nous aimions aussi les fromages, mais vu les prix nous consommions essentiellement des camemberts, qui avaient l’avantage d’avoir un bon rapport qualité prix. Adolescents, et après un bon matche de tennis, nous étions capables pour goûter, de manger un camembert entier à deux. Les gruyères faisaient aussi partie des fromages de base.

La vraie découverte des fromages dans leur variété, nous devions la faire à Paris, MC et moi, après notre mariage, notamment au “rayon fromage” du magasin Inno Montparnasse.

Beaucoup de repas, notamment en hiver, commençaient par une bonne assiette de “soupe“, on dirait “potage” en langue d’oïl. Nous nous régalions à avaler ce breuvage chaud, agrémenté de vermicelle, et souvent de bouillon Kub, ces fameux cubes qui venaient en relever le goût. Mais les meilleurs potages étaient ceux qui provenaient d’un vrai pot au feu.

Au sujet des boissons, à table nous buvions de l’eau du robinet, qui venait couper du vin de table faiblement alcoolisé. Déjà enfants, nous buvions en petite quantité de ce breuvage coloré en rouge… Rappelons que les bouteilles en verre étaient consignées et que cela occasionnait une manutention lourde. L’invention des bouteilles en pvc jetable allait beaucoup plus tard alléger considérablement les tâches ménagères.

Parfois, il y avait de la limonade, dans des bouteilles en verre munies d’un bouchon spécial à ressort. Mais cette boisson pétillante était plutôt bue au café, dans les grandes occasions, les jours de forte chaleur. Mon père pouvait alors prendre une bière ou un panaché, auquel nous eûmes droit une fois adolescents.

Entre les repas, comme les jus de fruits étaient trop chers, nous allongions des sirops avec de l’eau, essentiellement de la menthe, de la grenadine, de l’orange et parfois de l’orgeat.

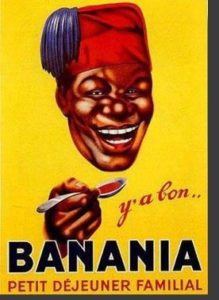

Le petit déjeuner était très copieux, composé d’un grand bol de café au lait, ou de chocolat au lait (Banania ou Poulain), dans lequel nous trempions de grosses tranches de pain beurré recouvertes de confiture. C’était un moment très apprécié!

Le petit déjeuner était très copieux, composé d’un grand bol de café au lait, ou de chocolat au lait (Banania ou Poulain), dans lequel nous trempions de grosses tranches de pain beurré recouvertes de confiture. C’était un moment très apprécié!

Tous les repas du jour, en incluant petit déjeuner, et goûter, s’accompagnaient de la consommation de pain, notamment de ces fameuses “flûtes” toulousaine. Dans le nord on parlait de “baguettes”, idem pour les “chocolatines” du midi identiques aux “pains au chocolat” parisiens.

Comme Jolimont était éloigné des boulangeries, nous avions la chance de voir un boulanger itinérant arrêter sa carriole menée par un cheval, devant le 27 bis rue dessales pour nous offrir sa production. Seule contrainte, il fallait être présent lors de son passage, ou bien s’arranger avec un voisin. Une anecdote amusante, le cheval avait l’habitude de laisser un peu de crottin à chacun de ses passages, et il fallait voir toutes les voisines/clientes de la rue se précipiter avec pelle et seau pour récupérer le précieux engrais livré gratuitement à domicile.

Enfin je terminerai cette chronique par l’évocation des repas du dimanche, forcément améliorés, souvent autour d’un poulet accompagné de frites, ou d’un gigot aux haricots.

La Poule au Pot tous les Dimanches pour tous les Français

Nous étions fidèles à cette volonté de Sully édictée au tout début du 17ème siècle

En entrée, il y avait de la charcuterie (nous aimions la saucisse sèche et la mortadelle) et une grande salade (œufs durs, tomates) accompagnée de mayonnaise (voir le texte ou je raconte la préparation très difficile de ce produit). Je n’ai jamais été un fana des entrées, je n’aimais pas cette mayonnaise faite maison, peut être à cause du cérémonial conflictuel qui présidait à sa fabrication. Je n’aimais pas non plus les bouchées à la reine qui étaient souvent proposées à l’époque.

N’oublions pas le café, moulu dans un magnifique moulin. Nous en avons bu déjà enfants, et n’avons jamais arrêté d’en boire.

On ne peut pas terminer ce texte sans évoquer les denrées inaccessibles à cause de leur prix, ou encore indisponibles.

Les huîtres étaient encore un aliment rare, difficile à conserver, cher, et d’une ouverture improbable. Nous en avons mangé en quelques occasions, notamment quand Tontoni en apportait pour un repas dominical. C’était alors la croix et la bannière pour les ouvrir, mes parents n’avaient ni la technique, ni les outils adéquats. La séance d’ouverture dans l’évier se terminait souvent dans une odeur de mercurochrome et d’eau oxygénée, avant la pose de tricostéril et de bandes….

Plus tard, quand je commençais à travailler, je profitais des premiers repas d’affaire pour rattraper mon retard en matière de consommation d’huîtres.

Ce fut aussi le même phénomène pour le foie gras, qui ne se démocratisa que vers les années 70.

Le champagne était encore une boisson élitiste, et nous consommions d’infâmes mousseux, des vins liquoreux, le Monbazillac faisait fureur chez les dames qui y trempaient de petits gâteaux secs, et des rouges ordinaires. L’apprentissage des bons vins ne viendrait que dans les années 80, lors de mon arrivée dans la grande distribution, chez Promodès et surtout chez Codec, où se trouvaient les meilleurs connaisseurs en produits alimentaires .

C’est un excellent souvenir que je conserve de la bonne cuisine préparée par notre mère. Le temps passé à table fait partie des bons moments de mon enfance, en écoutant France Inter ( le jeu des mille francs, les feuilletons) ou en échangeant sur les évènements du jour, politique, bureau des litiges, affaires scolaires, etc.

Toute notre enfance nous avons pu consommer une alimentation saine et faite maison, qui nous a bien réussi. Une telle cuisine, peu onéreuse, reste possible aujourd’hui, mais l’offre alimentaire et le temps disponible pour les mères de famille ont tellement évolué que très peu de femmes modernes voudraient revenir à cette culture culinaire.